90后女孩的哭诉:因为和黑人处了3年对象,再无人愿意和我交往了

90后女孩的哭诉:因为和黑人处了3年对象,再无人愿意和我交往了

90后女孩的哭诉:因为和黑人处了3年对象,再无人愿意和我交往了

清晨的上海地铁里,一位穿着职业套装的女孩坐在角落里默默流泪。她叫小月(化名),今年28岁,在一家外企工作。谁能想到,这个看起来光鲜亮丽的都市白领,如今却因为一段过往的感情经历,在相亲市场上举步维艰。

"每次相亲,只要对方知道我曾经和一个非洲留学生谈过恋爱,立刻就会找各种借口结束相亲。"小月说这话时,眼泪不停地往下掉。更让她心寒的是,这件事在她所在的圈子里传开后,曾经追求过她的人纷纷躲开,甚至连普通朋友都开始疏远她。

究竟是什么样的爱情故事,让这个90后女孩陷入如此困境?这段跨越种族的恋情,为何会成为她人生路上永远抹不去的"污点"?

一、异国之恋的萌芽

2015年的春天,上海交通大学迎来了一批来自非洲的留学生。在这群留学生中,有一位叫做阿德博拉的尼日利亚男孩,他就读于机械工程专业。

开学第一周的文化交流活动上,阿德博拉和其他留学生一起准备了一场非洲传统音乐表演。表演前半小时,他们发现装有传统乐器的包裹不见了。正当大家手足无措时,小月抱着那个丢失的包裹跑进了排练室。

"这是谁的乐器?我在图书馆门口捡到的。"小月气喘吁吁地说。

原来,小月在图书馆自习时,看到有人匆忙离开时遗落了一个包裹。她打开看了看,发现是些陌生的乐器,就想着一定要物归原主。她跑遍了学校的各个角落,终于在文化交流中心看到了张贴的非洲音乐表演海报。

阿德博拉接过包裹,用并不流利的中文说了声"谢谢"。当天的表演很成功,非洲打击乐的节奏让整个礼堂沸腾起来。表演结束后,阿德博拉专门找到小月,邀请她去学校附近的咖啡馆。

在咖啡馆里,阿德博拉给小月讲述了自己来中国留学的经历。他的父亲是尼日利亚一家机械厂的工程师,母亲是当地一所小学的教师。为了让儿子接受更好的教育,他们省吃俭用,供他来到中国求学。

"中国的发展速度太快了,我想学习中国的先进技术,将来为我的国家做贡献。"阿德博拉说。

这次偶然的相遇后,阿德博拉常常出现在小月的生活中。他会在小月值完图书馆管理员的班后,送她一杯热可可;也会在下雨天,撑着伞在图书馆门口等她。

渐渐地,阿德博拉开始学习中国的传统文化。他跟着小月去看京剧,虽然听不懂剧情,却被唱腔和服装深深吸引;他陪小月去南京路步行街买书,在书店里认真翻阅中文版的《论语》;他甚至开始学习用筷子,为了能和小月一起优雅地享用火锅。

2015年的秋天,在一次学校组织的中秋联欢会上,阿德博拉用自己编排的非洲舞蹈,配上了一首改编的《但愿人长久》。当他跳完最后一个动作,单膝跪地,将一束玫瑰花递给小月时,整个礼堂都沸腾了。

"小月,你愿意做我的女朋友吗?"阿德博拉用标准的中文说出这句话。

就这样,在五彩斑斓的舞台灯光下,在同学们的欢呼声中,这段跨越国界的恋情正式开始了。谁也没想到,这个美好的开端,却注定要经历更多意想不到的波折。

二、三年感情的真实记录

在确定关系后的第一个周末,阿德博拉就带着小月去见了他在上海的非洲朋友们。在位于徐汇区的一家非洲餐厅里,十几位来自不同国家的留学生举办了一场欢迎派对。他们煮了传统的非洲木薯粉团,配上花生酱汤,还有用椰子、芒果和香蕉制作的甜点。

"在我们那里,带女朋友见朋友就等于向大家宣布:这是我未来的妻子。"阿德博拉的好友、来自加纳的艾萨克解释道。

小月的父母得知女儿恋情后,最初表现出强烈的反对。父亲甚至专程从老家赶到上海,要带小月回去。但在和阿德博拉见面后,父亲的态度发生了微妙的变化。

那天,阿德博拉穿着正装,带着自己烤制的面包来到小月家。他用流利的中文和小月父亲讨论中国的高铁发展,谈到尼日利亚与中国的贸易合作。期间,他主动帮忙收拾碗筷,还用标准的姿势为长辈斟茶。

"这孩子,比很多中国男孩都懂礼貌。"父亲后来这样评价。

为了更好地融入对方的文化,两人都做出了努力。阿德博拉每天清晨六点起床跟着小月学太极拳,还报名参加了学校的书法课。小月则开始学习非洲鼓,和阿德博拉的朋友们一起参加非洲文化节演出。

2016年的暑假,阿德博拉邀请小月去尼日利亚探望他的家人。在拉各斯的两周里,小月见识了完全不同的生活方式。阿德博拉的父母住在一栋围着高墙的房子里,院子里种着芒果树和木瓜树。每天清晨,街头小贩推着手推车叫卖着新鲜的椰子。

"这里的生活节奏很慢,但人们都很知足。"阿德博拉的母亲一边编着传统辫子,一边对小月说。

回国后,两人的感情更加稳定。他们一起在实验室做研究,阿德博拉负责机械设计,小月负责数据分析。晚上一起去学校食堂吃饭,周末去豫园逛街或者去外滩散步。

然而,校园外的世界并不总是友善的。2017年春节,两人一起去超市买年货时,遇到了令人不快的事情。

"你们这样是不对的。"一位中年妇女突然走过来说,"黄种人就该和黄种人在一起。"

面对这样的偏见,阿德博拉选择用善意回应。他用中文回答:"阿姨,爱情没有肤色,真诚和善良才是最重要的。"

2018年初,阿德博拉获得了一个重要的机会。他的家乡正在建设一个新的工业园区,需要他这样懂得中国技术的工程师回去工作。"我必须回去,那里需要我。"阿德博拉对小月说。

他邀请小月一起去非洲生活,承诺会给她最好的生活条件。但小月是独生女,父母年纪渐大,她无法做出这个决定。最终,在2018年的毕业季,这段跨越三年的感情画上了句号。

送别那天,阿德博拉在机场给了小月一个拥抱:"谢谢你让我明白,爱情可以跨越肤色,也可以跨越文化。"

三、意料之外的社会震动

阿德博拉离开后的第三个月,小月进入了上海一家知名外企工作。凭借在校期间积累的跨文化交际经验,她很快就在公司的国际业务部崭露头角。然而,一场始料未及的风波正悄然袭来。

2018年的年终聚会上,几位同事在闲聊时翻看着彼此的朋友圈。一位同事突然发现了小月与阿德博拉的合影,照片里两人正在外滩开心合影。这张照片迅速在办公室传开,引发了一系列连锁反应。

第二天上班时,小月发现办公室里的气氛变得异常。原本热情的同事开始躲避与她打招呼,茶水间里的闲聊声在她进入时戛然而止。一向友好的项目组长甚至以"团队磨合"为由,将她调离了重要客户项目。

"你知道吗,她之前交往过黑人男友。"这样的窃窃私语在办公室里蔓延。有人开始质疑她的"价值观",也有人担心与她过密的交往会影响自己的"声誉"。

事情很快蔓延到了小月的社交圈。周末篮球场上,几个经常一起运动的朋友开始找各种借口推掉与她的约球。曾经一起参加读书会的闺蜜,也以"最近太忙"为由推掉了每月的聚会。

更让小月始料未及的是,这些议论甚至影响到了她的父母。2019年春节回老家时,邻居们看到小月父母就指指点点。老家一位热心的王大妈找到小月妈妈,说:"你闺女这么漂亮,怎么就和那种人谈恋爱呢?以后还怎么嫁人啊。"

面对这样的情况,小月的父亲气得摔了茶杯:"我女儿的事,还轮不到你们指手画脚!"母亲则整夜无法入睡,开始担心女儿的未来。

工作中,小月的处境越发艰难。2019年中期,公司一个涉及非洲市场的重要项目开始招募团队成员。小月提交了申请,她精通英语,了解非洲文化,本该是最合适的人选。然而,人力资源部却以"团队协作能力有待提升"为由拒绝了她。

"说实话,考虑到你的特殊情况,可能不太适合处理非洲客户。"人力资源主管委婉地表示。

在一次部门会议上,小月正在做项目汇报。一位男同事突然打断她:"我觉得像你这样的人,还是不要负责跨文化项目比较好。"这番话引起了会议室内尴尬的沉默。

压力不断累积,小月的工作表现开始受到影响。考核会上,主管含蓄地建议她:"也许你该考虑换一个新环境。"这句话背后的含义,小月再清楚不过。

2020年初,小月递交了辞呈。离职前的最后一天,一位平时关系还算不错的同事悄悄告诉她:"其实大家都知道你的能力很强,只是...你知道的,公司里有些事情就是这样。"

收拾办公桌时,小月发现自己的工牌照片背面被人用记号笔画上了难看的涂鸦。这个发现让她第一次意识到,自己曾经的感情经历,在某些人眼中竟然成了无法原谅的"污点"。

四、寻找新恋情的艰难

2020年春天,在父母的劝说下,小月开始尝试相亲。第一次相亲对象是一位证券公司的分析师,通过父母的老同学介绍。见面地点选在了静安区的一家咖啡厅,对方看上去彬彬有礼,谈吐不错。

"你以前谈过恋爱吗?"在寒暄过后,对方很自然地问道。

小月如实回答了自己的感情经历。话音刚落,对面的男士突然站起身:"抱歉,我还有个会议要参加。"之后再也没有回复过小月的任何消息。

接下来的相亲经历仿佛被施了魔咒。每当谈到过往感情,故事就会戛然而止。有人直截了当地说:"对不起,我接受不了。"更多人则找各种借口匆匆结束见面。

一位相亲对象的态度格外刻薄:"你知道你这样的经历会给未来的孩子带来什么影响吗?他们会在学校里被同学嘲笑的。"

2021年初,小月通过相亲认识了一位在外企工作的工程师。对方表示完全理解她的过往,还说自己在美国留学时就有很多非裔朋友。两人开始约会,相处甚欢。

然而一个月后,对方突然变得疏离。原来,他的母亲通过朋友圈发现了小月的"特殊经历",坚决反对这段关系。"我妈说,她宁愿我找个离过婚的,也不要找你这样的。"分手时,他这样解释。

在一次家庭聚会上,小月的姑姑建议她去参加某个高端婚恋机构的活动。"那里的人都是经过严格筛选的,各方面条件都不错。"抱着试试看的心态,小月支付了不菲的会员费。

然而,第一次参加活动时,婚恋顾问就委婉地表示:"像你这种情况,我建议你适当降低要求。比如可以考虑年龄大一些的,或者接受二婚的。"

2022年春节,一位远房表姐给小月介绍了对象。见面那天,对方开门见山:"我知道你的过往,但我觉得这不是问题。"这番话让小月看到了希望。

但很快,对方又补充道:"不过我建议你以后不要提起这段经历,就当没发生过。而且你要答应我,所有与那段经历有关的照片和物品都要销毁。"

"那不就等于否定我过去的三年人生吗?"小月反问。

对方露出不屑的表情:"你还想留着那些东西?看来你还没认识到自己的问题。"

一位关系要好的大学同学直言不讳:"你知道现在相亲圈是怎么评价你的吗?'本科上海交大,长相漂亮,工作能力强,就是有个历史问题'。"

2023年底,一位创业成功的男士主动联系了小月。两人见面聊得很投机,对方看起来思维开放,也很尊重小月。但第二次约会时,他突然提出要去他家"继续聊"。

"像你这样的女孩,应该不会在意这些吧?"面对小月的婉拒,对方意味深长地说。这句话背后的轻蔑让小月瞬间明白了对方的真实想法。

五、成长与救赎

2024年初,小月在一位朋友的建议下,开始接受心理咨询。咨询师张医生是一位在跨文化婚恋问题上有丰富经验的专家。

"你的经历并不罕见。"张医生翻开笔记本,"每年我都会接触到类似的案例。社会的偏见确实存在,但这不代表你需要为此自我否定。"

在张医生的帮助下,小月开始参加一个互助小组。在这里,她遇到了同样有过跨国恋情经历的伙伴。其中有一位叫晓华的女孩,曾和一位印度留学生相恋两年;另一位叫美玲的姑娘,则曾和非洲交换生谈过一段异地恋。

每周二晚上,这个小组都会在一家安静的茶馆里碰面。她们分享各自的故事,交流面对偏见的经历,互相支持和鼓励。渐渐地,小组吸引了更多有着相似经历的人加入。

2024年3月,小组决定举办一场主题为"爱无界"的分享会。活动在上海一家文创园区举行,吸引了近百人参加。小月作为发起人之一,首次公开分享了自己的故事。

"真诚的感情不应该因为肤色或国籍而被否定。"台下,一位从事国际教育工作的老师这样说,"我在工作中看到太多类似的故事了。"

分享会结束后,一位在跨国企业工作的HR主动找到小月,邀请她去公司做一场关于跨文化交际的讲座。"你的经历和见解对我们很有启发。"这位HR说。

4月初,小月在这家企业举办了讲座。她没有回避自己的感情经历,而是用这段经历阐述了文化差异带来的挑战与收获。讲座获得了热烈反响,更多的公司开始邀请她分享。

此时,一位名叫王明的创业者找到了小月。他正在开发一个面向跨文化交友的社交平台,希望小月能担任文化顾问。"我们需要像你这样既有亲身经历,又能理性思考的人。"王明说。

在和王明的合作过程中,小月认识了同样致力于消除文化偏见的志同道合者。其中包括留学归国的学者、外籍人士在华子女的教师、跨国婚姻家庭的心理咨询师等。

6月,小月在社交平台上发布了一篇题为《我的跨文化恋爱史》的文章。文章获得了广泛转发,许多人在评论中分享了类似的经历。一位资深媒体人看到文章后,邀请小月参与制作一档关于跨文化理解的纪录片。

在拍摄纪录片的过程中,小月重返了当年和阿德博拉常去的地方:上海交大的图书馆、外滩的长椅、豫园的茶馆。这些地方承载着的不仅是一段感情的记忆,更是一段珍贵的人生经历。

"每一段真诚的感情都值得被尊重。"在纪录片的最后一个镜头前,小月这样说,"它们塑造了今天的我。"

2024年秋天,小月收到了一封来自非洲的邮件。阿德博拉告诉她,他已经结婚,现在是两个孩子的父亲,同时也是当地一家中资企业的技术总监。他感谢小月曾经给予他的理解与包容,也祝福她找到属于自己的幸福。

-

- 终于有人把白银案拍出来了,天涯热帖最全整理!我是刑警最后一案

-

2025-10-05 04:48:19

-

- 她是红军中唯一女司令,却不幸被秘密杀害,彭老总直呼:天理难容

-

2025-10-05 04:46:03

-

- 电动车电池哪个牌子最好最耐用?

-

2025-10-05 04:43:48

-

- 号称“地下市长”的东北黑老大乔四:霸占24位女星,91年被判死刑

-

2025-10-05 04:41:32

-

- 规避风险、健全结构:法律意识对企业经营者到底有多重要

-

2025-10-05 04:39:16

-

- 帝道,王道,霸道,商鞅的上中下三个治国指导手册

-

2025-10-05 04:37:00

-

- 不可错过的番外 | 于晴《好一个国舅爷》特别番外1:恭亲王的自白

-

2025-10-05 04:34:45

-

- 蒋介石 生平事迹简介,蒋介石个性品质,蒋介石怎么死的?

-

2025-10-05 04:32:29

-

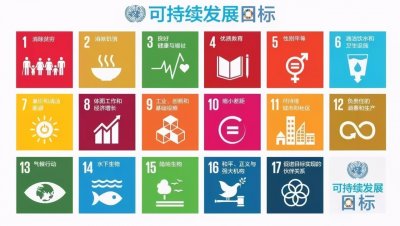

- 究竟什么才是可持续发展 | 快问慢答Vol.1

-

2025-10-05 04:30:13

-

- 赵欣培:9岁演“红孩儿”爆火,退圈后再见,竟已成中科院博士

-

2025-10-05 04:27:58

-

- 钻戒品牌I DO创始人被限高消费,曾奢侈收割女星,现在沦落卖房子

-

2025-10-05 04:25:42

-

- 深圳技师学院培养数字化高技能人才赢在哪?

-

2025-10-05 04:23:26

-

- 中国十大超级工程

-

2025-10-05 04:21:10

-

- 两会看“检” | 海口日报刊发:以高质效检察履职服务海口高质量发展

-

2025-10-05 04:18:55

-

- 中国城市空间结构的模式与转变

-

2025-10-05 04:16:39

-

- 【我的苦乐年华15】少年时代(10)业余文化生活:看电影的乐趣

-

2025-10-05 04:14:23

-

- 一站直达!东莞推出2条莞深跨市高峰快线

-

2025-10-02 00:26:21

-

- 腾讯集团创始人马化腾的商业帝国发展史,互联网巨头的成功

-

2025-10-02 00:24:06

-

- 瘦金体书法欣赏

-

2025-10-02 00:21:50

-

- 世界岛屿知多少——苏门答腊岛

-

2025-10-02 00:19:34

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方 2014年,一家4口在华山跳崖,只留下出生仅58天的女婴,因为什么

2014年,一家4口在华山跳崖,只留下出生仅58天的女婴,因为什么