帝道,王道,霸道,商鞅的上中下三个治国指导手册

帝道,王道,霸道,商鞅的上中下三个治国指导手册

公元前362年,二十一岁的秦孝公嬴渠梁继位。

当时,秦国积贫积弱动荡不安,前些年同魏国的战争中被击败,丢失了肥沃的河西之地。

这个雄心勃勃的年轻君主,立志恢复先祖秦穆公时期的霸业,于是颁布了著名的“求贤令”。

一时间天下的士子们怦然心动,想着去秦国,去做官,去建功立业,去出将入相,去名满天下,去光宗耀祖。

优秀的士人应当做官,这是战国时期士人阶公开的宣誓和一辈子都要去追求的目标。

秦孝公的求贤令就像是一团耀眼的火光,让天下有志气的士子们如同看到灯光的飞蛾一样扑了过去。

一、

在魏国宰相府当秘书的公孙鞅感受到了秦王求才若渴,便携带李悝的《法经》渡过洛水,来到秦国的新都栎阳。

此时的栎阳充满了焦虑和躁动的氛围。

新君即位,戒严令下的新都城,士兵列队森严,而这其中有贵族的奢靡、富商贵人的张扬,还有各国士人充满欲望和渴望的眼神,还有穷苦农民对未来的迷茫。

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。

与商鞅一同应求贤令而来的士人中,既有保守派,也有改革家。

他们都希望“修得屠龙术,货与帝王家”,能在这城市改变自己的命运,获得富贵。

他们争论不休,通过各种渠道,向新秦王兜售自己的改革方案,整座城池笼罩在变革前夕的复杂亢奋的气氛中。

商鞅初到秦国,便频繁与秦孝公的宠臣景监讨论自己的改革方案。

他卓越的才智赢得了景监的信任,最终被推荐至秦孝公面前。

秦孝公第一次召见商鞅,向他询问治国之道。

商鞅拿出的的方案是以“帝王之道”为切入点,所谓帝王者,乃德政化万民,德服四邦,等等,当时话还没有说完,秦孝公就没了兴趣就始似睡非睡。

第二天,秦孝公批评景监,说:你带来的客人真是迂阔无用,你怎么会推荐他呢?

于是景监找到商鞅,说:我把先生推荐给国君,您怎么净说一些假大空的话让国君厌烦呢?

商鞅坦言道:我希望国君能像古代的圣君一样施行“帝王之道治国”,但他没有领悟。希望能再给我一次机会,我换一个方案给秦王。

五天后,秦孝公又召见商鞅。这次商鞅改讲“王道”,主张用仁义治国,通过推行仁政,赢得百姓的爱戴与拥护,话还没有说完

秦孝公就冷冷的说道:先生虽然博闻强记,然如今大争之世,弱肉强食,都是凭借实力较量的时候,先生你你现在说的这些并不适合现在的秦国。

于是大袖一挥,直接走了。

景监早早就等在门口,看到商鞅从宫中出来,迎上去问:今天的方案怎么样?

商鞅说:我用王道劝说国君,还是不符合他的心意。但是先生你放心,只要让我再见到国君,我肯定拿出来让王上心满意足的方案。

两次受挫,商鞅并没有气馁,经过深思熟虑,他第三次拿出的方案是行“霸道”!

在景监的再一次引荐之下,商鞅又一次见到孝公,这次孝公跟他谈得非常投机,关在屋里一连谈了好几天,是越聊越开心。(不自知膝之前于席,语数日不厌)

商鞅出来后,景监连忙问他:国君看来是真的很开心,你讲了什么如此符合大王的心意?

商鞅回答说:“我之前劝大王采用帝王之道,大王一听大业要几代人的时间成功,说太慢了,一万年太久只争朝夕,一个贤君,怎么可以等数十百年后才能显名天下,大王想要立马实现自己的抱负,最好这一代就能称王称霸。

所以这次我用春秋五霸富国强兵的“霸道”方案给到他,他特别高兴。然而这样做最后大王也就不能与殷周的德行相媲美了。

二、

以上就是“商鞅论三道”的故事。

如今很多人以为商鞅先提出“帝道”和“王道”,只是为了最后推出“霸道”的试探,其实并非如此:

1、根据《史记》记载:鞅少好“刑名之学”。

刑名之学其本质上是道家的黄老之学与法家思想结合的产物。特别是“道”的观念和“君道至上”的理念。

这套学问正面用是君主无为,百姓有为,即“道”。反面用是君主有为,百姓无为,即“霸道”,更加注重实际的治理手段,强调通过法令和制度来实现国家的强盛。

2、商鞅之所以三次讲道,既是献计献策,实际上也是根据秦孝公的反馈,逐步的调整自己的方案,确认自己的角色定位。

马王堆黄老帛书有一段话很有意思:“帝者的臣子,虽然叫臣,其实是君主传道授业的老师,负责传授治国的理论和方法,引导君主遵循“道”的方法治理国家。

王者的臣子,名臣,其实是谏言包容的好友,他们通过谏言和包公,帮助领导更好的理解和实施仁政,以德治国。

霸者的臣子,名臣也,其实是辅助办事的宾客,他们主要负责执行君主的命令,通过严刑峻法和具体的政策来实现国家的富强。

3、商鞅最后才讲“霸道”是对秦孝公真实意图试探的结果,在逐步了解秦孝公和秦国的现实需求是什么。

商鞅明白了想要现实自己的政治抱负是需要用一些手段的,如果上来就放大招,和秦王不投机自己可能就真无用武之地了。

三次的论道,他摸透了秦孝公的目标:在位时就能看到强国的目的。

对于商鞅来说,要么施行霸道,要么终止与孝公的合作。

商鞅最后也很明确地说出了他的遗憾:想用短期的方法达到长期的目标,副作用比较大。(然亦难以比德於殷周矣。)

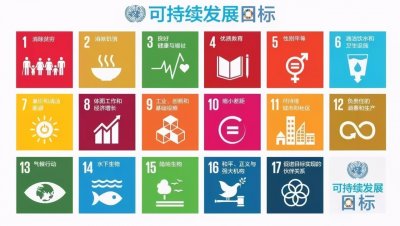

商鞅对待“霸道”治国的理念有深刻的认知,明白世界上没有完美的制度,想要快速成功,就要牺牲长期的可持续发展。

因为在追求效率和成功的同时,不能忽视道德和价值观的建设,一个国家或者组织想要成功,强大的硬实力是一方面,坚实的道德基础也是必不可少。

在商鞅提供的一系列改革法案中,对秦国的民生制度军事制度做了彻底,激进的改革。

废井田,重农抑商,奖励军功,迅速使秦国成为了一个始终处于备战当中的“战斗型”国家。

大秦也迅速摆脱了积贫积弱的状态,迅猛崛起于六国之间,建立了五霸七雄中绝无仅有的霸业。

但国运与德行也像商鞅所说一样,在达到最成功的目的之后,不出二十年,就:一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者!

三、

“商鞅论三道”为我们提供了一个深刻的理论框架。

“帝道”“王道”与“霸道”并不是互相排斥的三种路径,而是相互递进的三种治国理念。

但可惜的是,太史公的《史记》里并没有记载商鞅关于“帝道”“王道”“霸道”的详细论述,但我们尝试根据先秦诸子的相关书籍,尝试着勾勒一下这三者的特点。

吕氏春秋中记载了一个楚怀王丢弓的故事,最能体现“帝道”“王道”“霸道”这三者立足点和区别。

一次,楚王在云梦泽当中打猎,不小心遗失了自己心爱的弓,侍从们想要循原路寻找,但是楚王制止了他们。

楚王说:“不用去找了,楚人失之,楚人得之,也到不了别的地方?

孔子听闻此事之后,认为楚王的做法虽然豁达,还可以更进一步,于是就提出:人失之,人得之。

老子听说这个事情之后,感觉还能更进一步,于是就提出了:失之,得之。

楚王的观点是从国家本位出发的,他的视野也局限于楚国,只要弓还在楚国内部,无论谁得到了他,楚国的利益不会受到损失,因此不必过于太在意。

这可以阐述为“霸道”的理念,强调国家的利益至上,注重的是富强和强大。

而孔子的观点,则是把视野扩展到了整个社会层面,认为不管是谁丢了这玩意,最后都会被其他人得到,就不算损失。

孔子强调的是对个体和整个社会整体利益的关注。

这可以被认为是“王道”的治国理念,强调的民有民享,注重社会整体的公平。

但是老子的视野则是扩展到了整个天下万物,认为得与失都是自然的规律,符合天道。

这也是黄老之学的治国理念,强调无为而治,通过顺应自然规律来实现社会的和谐和稳定。

人类失去一些,自然就得到一些,今日失去一些,后代就得到一些。其立场可以叫天下本位,这就是道。

可以人性太自私,想的只是基因的复制。

应该说,“道”的治理理念体现了治国的最高理想。

四、

孔子的“仁政王道”,强调的不是与别国争霸,而是把自己的国家搞好。

“王道”,立足于百姓,强调认同、接受,关心的是“好不好”的满意度问题,即让百姓亲近和赞美。

统治者主张以德服人,强调民有民享,倡导的是人和王道。

诚意正心,热爱人民,自己修道保法,上下齐心。通过制定公平的社会制度,使得百姓能够主动地参与到国家建设与治理中,从而形成国家的凝聚力。

如果百姓人人满足,则国家就能吸引天下的人才和老百姓,国家自然一天比一天强大。

如果别的国家也这样搞搞好了,那天下人民就都能幸福生活了,各个国家之间也就会相安无事。

假设别的国家领导人暴虐无道,那就可以伐其国,救其民,统一天下。

“王道”的治理并不依赖严酷的法律,而是通过德行、礼仪的使用促使和谐与繁荣。

在国家强盛时,民众会享有更多的福利与机会。

在国家面临困境时,民众仍能在一个公正的社会系统中得到保障和照顾,社会也能够维持稳定,从而实现“仁者无敌”的状态。

而商鞅提供给秦孝公的霸道之法,强调国家利益至上,核心就是通过国家力量来实现国家的目标,更加注重实际效果,只关心“能不能”的可行性问题。

“霸道”治国依赖严刑峻法的制度来规范社会制度,确保国际机器的高效率运转。

与“王道”不同,“霸道”并不依赖民众的道德教化,只需要你听话。

秦孝公用商鞅,以“霸道”的治国方式在很短的时间里,就增强了秦国的实力,内政外交明朗,兵家四方无有不服,也为秦国统一六国奠定了基础。

霸道优点多,但缺点也明显,轻视道德的力量,“内行刀锯,外用甲兵”迷信暴力,稍微天灾人祸就很容易出现,高呼:王侯将相宁有种乎的人。

力量越是强大,越是难以持久,一旦力量衰退,“霸道”便会随之崩溃,那些耗费无数心血建立的成果,也会在混乱中湮灭。

商鞅是一个伟大的改革家,看《商鞅书》就能发现,他是一个清教徒式的理想主义者。

在他的眼中,所有的人本性太恶。

他最核心的观念就是:国家内部任何多余的人或者事情,如果不加以管教最后都会变成放纵的寄生虫。

如果农民有了余粮,他们将会考虑怎么样活的更长,或者吃的更好。

如果商人能赚到更多的钱,就会追逐美女和感官上的满足。

如果官员没事做,他们就会产生个人的野心或者就回去疯狂的追求名利。

这些玩意对于国家来说都是威胁和危险,这样的情况一旦发生,就会影响生产和对外的扩张战争。

这商君书的设计之下:战争也仅仅是一个手段,可以用来征服敌人,抢夺财产资源,也是消耗掉国内任何可能造成国家毁灭的力量。

国家要做的就是扼杀消耗掉任何潜在的可能。

说人话,国家要通过战争消耗敌人和自己内部不稳定的力量,国家要保持秩序,人民就必须变得弱小,而只有这战争,持续的战争才能把他们的财富和力量消耗掉,使他们一直弱小下去。

君以此兴,当以此亡。

结果秦国变成了一个始终都在备战的国家,时刻迎接着下一场战争和敌人。

战争不为了获利,就是为了消耗,把私人手中掌握的力量和财富消耗掉,以防止有人通过财富增长来获取私利,而不是为了国家利益。

当始皇帝统一六国之后,发现六合之内已经没有敌人了。

于是就修长城,求仙,修陵墓,攻打南越,向北征服那个未知的“胡”!

最后,国家崩溃。

我是读书圈爱讲真话的通通学,欢迎大家点赞,分享,转发,收藏,谢谢!

-

- 不可错过的番外 | 于晴《好一个国舅爷》特别番外1:恭亲王的自白

-

2025-10-05 04:34:45

-

- 蒋介石 生平事迹简介,蒋介石个性品质,蒋介石怎么死的?

-

2025-10-05 04:32:29

-

- 究竟什么才是可持续发展 | 快问慢答Vol.1

-

2025-10-05 04:30:13

-

- 赵欣培:9岁演“红孩儿”爆火,退圈后再见,竟已成中科院博士

-

2025-10-05 04:27:58

-

- 钻戒品牌I DO创始人被限高消费,曾奢侈收割女星,现在沦落卖房子

-

2025-10-05 04:25:42

-

- 深圳技师学院培养数字化高技能人才赢在哪?

-

2025-10-05 04:23:26

-

- 中国十大超级工程

-

2025-10-05 04:21:10

-

- 两会看“检” | 海口日报刊发:以高质效检察履职服务海口高质量发展

-

2025-10-05 04:18:55

-

- 中国城市空间结构的模式与转变

-

2025-10-05 04:16:39

-

- 【我的苦乐年华15】少年时代(10)业余文化生活:看电影的乐趣

-

2025-10-05 04:14:23

-

- 一站直达!东莞推出2条莞深跨市高峰快线

-

2025-10-02 00:26:21

-

- 腾讯集团创始人马化腾的商业帝国发展史,互联网巨头的成功

-

2025-10-02 00:24:06

-

- 瘦金体书法欣赏

-

2025-10-02 00:21:50

-

- 世界岛屿知多少——苏门答腊岛

-

2025-10-02 00:19:34

-

- 时隔六年朴炯植和朴宝英狗狗CP再度合体

-

2025-10-02 00:17:18

-

- 三门峡大坝,我国在黄河上兴建的第一座大型水利枢纽工程

-

2025-10-02 00:15:03

-

- 权力腐败惊人!一厅长家族狂欢贪污遭天谴

-

2025-10-02 00:12:47

-

- 清末皇后婉容一生悲惨:孩子被溥仪狠心扔锅炉烧死,最后死在监狱

-

2025-10-02 00:10:31

-

- 美军下挑战书,打移动卫星干扰战,中国坚守与反击。

-

2025-10-02 00:08:16

-

- 泪崩!湖北咸宁18岁少年溺水身亡,父亲悲痛欲绝跃入河中

-

2025-10-02 00:06:00

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方 2014年,一家4口在华山跳崖,只留下出生仅58天的女婴,因为什么

2014年,一家4口在华山跳崖,只留下出生仅58天的女婴,因为什么