谁能想到被称为“怪才”的他,曾想退出电影圈

谁能想到被称为“怪才”的他,曾想退出电影圈

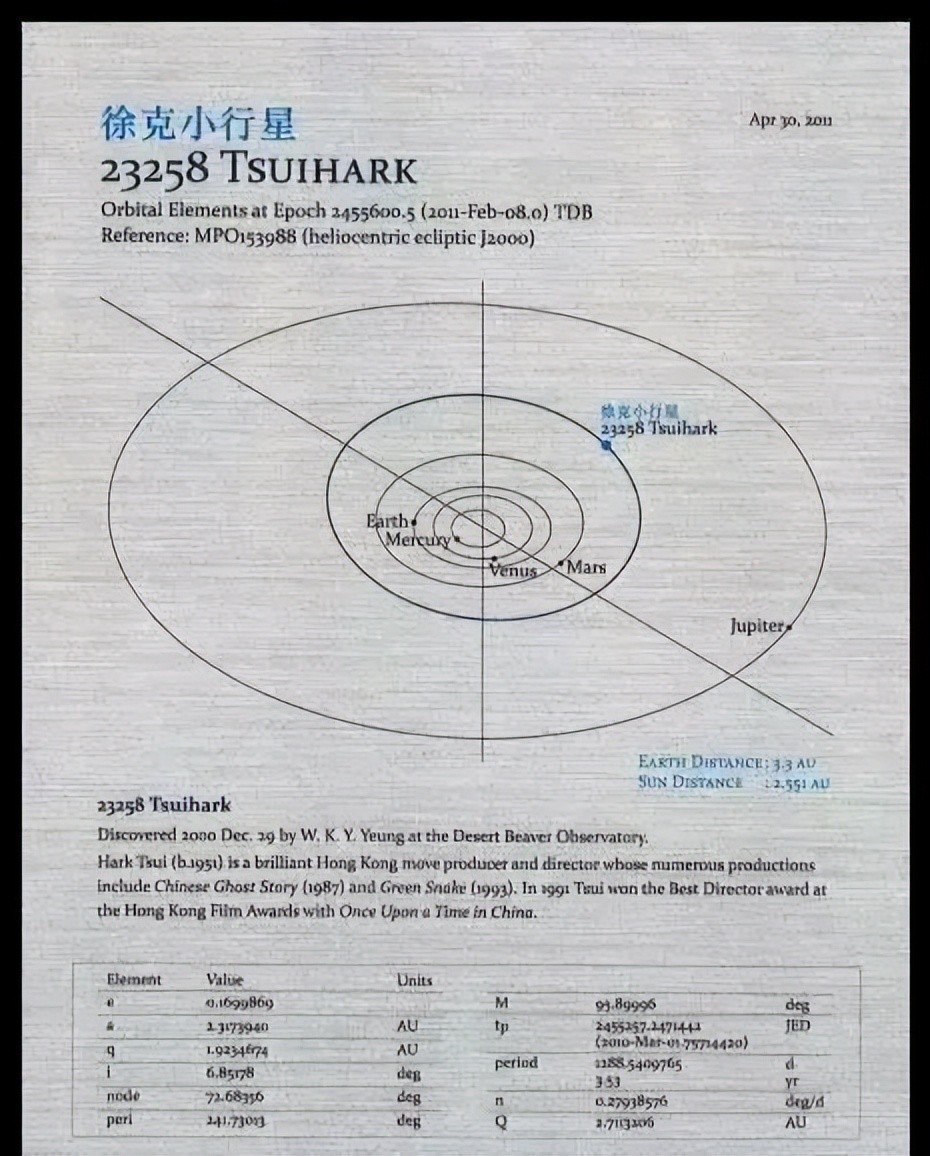

距离地球三十五亿公里,位于火星与土星之间,有一颗名为“徐克”的小行星,发现者是香港天文学家杨光宇。

因徐克在电影届的贡献而被命名。

这是第一位获得小行星命名的香港导演。

徐克浪漫的说:”如果这颗星不远的话,确实想去看看。”

01

1983年,从美国回到香港的第6年,已经颇有成就的徐克萌生了退出电影圈的想法。

在美国辗转求学八年,带着自信和一腔对电影的热爱回到香港,拍了6部电影和一部6集电视剧。

本以为能大展拳脚的日子并不好过。

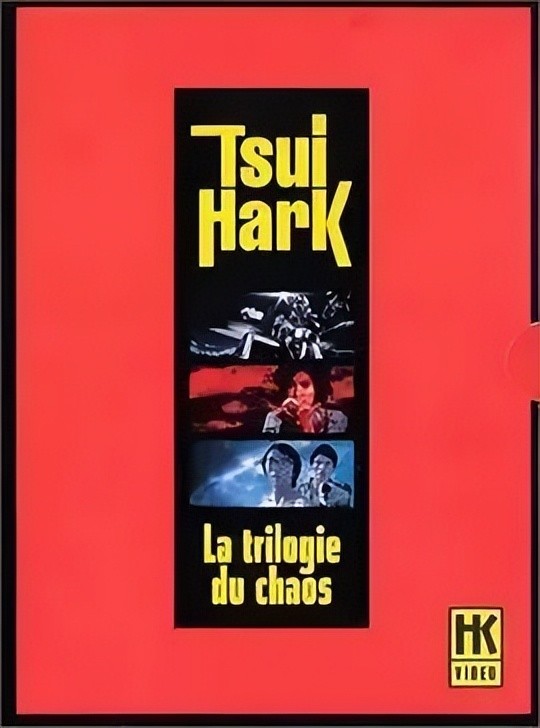

被冠以“混乱三部曲”的《蝶变》、《地狱无门》、《第一类型危险》,本该是他在香港电影圈大放异彩的作品,却因为精怪、诡异的色彩和新奇跳脱的剧情设定,没有获得太多肯定。

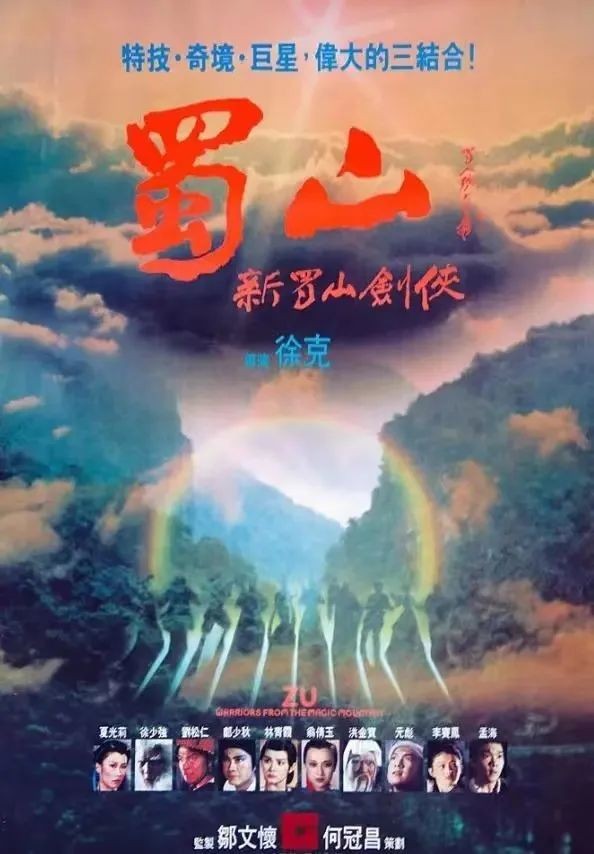

1983年,拍《新蜀山剑侠》,他请来了好莱坞《星球大战》的特效团队,使用1600个特技镜头,花了2000万,票房虽然还可以,但相比极高的投资,还是让电影公司赔了钱。

而口碑,并没有随着他天马行空的创意得到更好的反馈。

“看不懂”是观众对他电影的一致评价。

诡异、另类、暴力、玄幻、血腥、惊悚,这些字眼,在徐克电影出现之前,很少集中密集出现在一部电影中。

一个在美国学了8年电影的人回到香港,西方技术配中国特色,中西结合的方式将电影描绘得梦幻且离奇,还要有些浪漫和色彩。

如此“新鲜”的创造方式,为他得了一个“新浪潮领军人物”的称号。

其实,萌生退意的徐克,此时已经凭借《鬼马智多星》手握“台湾金马奖最佳导演”的荣誉。

别看他拍武侠片总让人评判“看不懂”,拍喜剧片则要顺手得多。

执导《鬼马智多星》、监制《我爱夜来香》,喜剧片不但拍得叫好又叫座,而且能赚钱也能赚名气。

偏偏,徐克,爱尝试。

“电影业,你做得好了人家要说你,做得不好人家也要说你,弄得整个人心情不好,不开心。”

于是,他宣布退休,去尼泊尔旅行。

去南亚幸福指数最高的国家旅行,白云蓝天、阳光慵懒,好不惬意。

如果徐克真像个日常散心的普通人,倒也好了。

可惜,偏他是个无时无刻不在想故事的人。

旅行开始没多久,他已经手握两个剧本,不打算再做导演的他把剧本给了朋友,结果没拍成。

执念一旦在内心形成,徐克是一定要实现的。

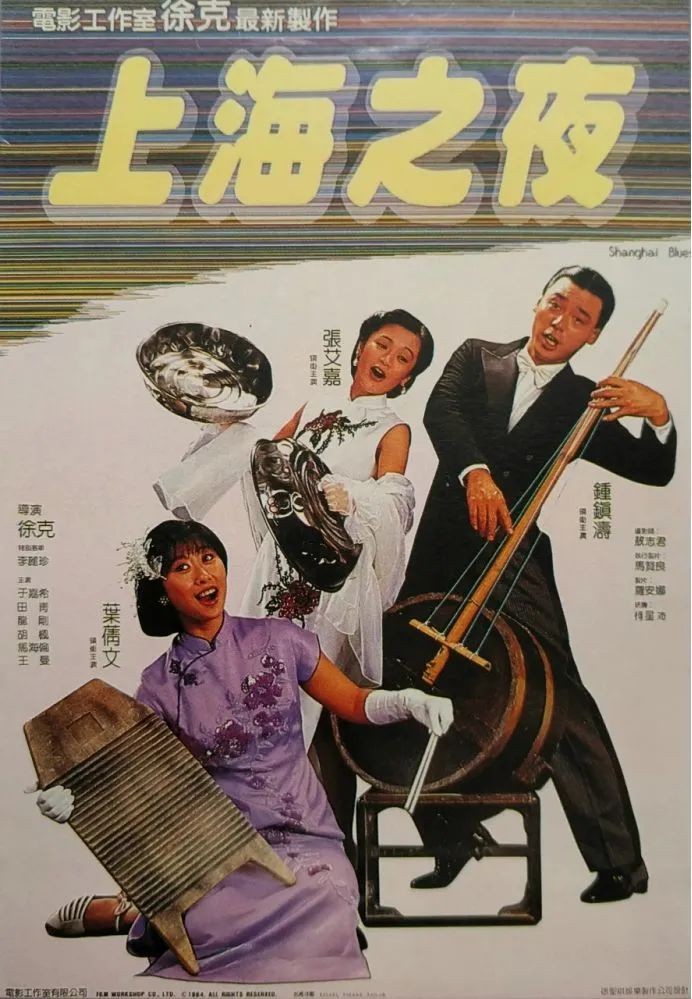

于是,1984年,徐克成立了自己的工作室,拍了旅行时写的剧本《上海之夜》,一部风评颇为不错的爱情喜剧。

这部电影写了一段爱情——一男一女在经历分离后重认又再分手,那种久不接触又突然重认时所产生的感觉,写出了大家的矛盾、彷徨、惆怅的心里。

徐克说,《上海之夜》是他最浪漫的作品。

“很耐看,很温暖”,就连彼时香港电影节形象大使莫文蔚,第一个要推荐的也是它 。

可见,这部电影的成功。

做电影成了他的本能,没办法说退就退。

既然退不了,那就回去好好做电影。

02

1964年,徐克随父母从越南到香港,这之前,他在越南的童年生活并不安稳。

彼此,战争的动荡席卷这个国家。

重型的军队、坦克车、军车、照明弹、警报、枪声成为他不可磨灭的童年记忆。

警报声响起时,街上人群惊恐四散分离,顷刻消散。

为了安全,一家人挤在厕所旁的楼梯底下吃饭。

这样的生活,让他非常没有安全感,也为他日后创作提供了独特的看世界的视角。

直到来到香港,他才发现,人生可以如此的不同,两个小时的飞机,就是两个不同的世界,这种体验深深影响他后来的人生观,:“人生最精彩的地方,是你找到更好更不一样的一些可能性。”

因为从小喜欢电影,1968年被父亲送去美国留学后不久,他悄悄将医学专业改为电影专业,两年后父亲才得知真相,写信称气得要上吊。

在美国得州念完大学,他在纽约待了一段时间,他很喜欢纽约,觉得是个有趣的城市。

白天在纪录片公司工作,晚上去报社工作,周末到医院做义工,青年徐克,并没有武侠梦。

第一次接触武侠,很阴差阳错。

回到香港的徐克进入无线电视台做导演,那时候,他和其他两个编导一个是林岭东,另一个是杜琪峰,都想拍现代剧。

徐克被分配去协助《云海玉弓缘》的拍摄,到现场,看到《白发魔女传》的片场,好奇的徐克第一次看到武侠片的实况。

后来,《云海玉弓缘》没拍成,徐克被电视台安排去拍古龙的小说《金刀情侠》,跑到韩国,机器都架好了,演员问他:“导演,武术指导在哪里。”

徐克才知道,拍动作片是需要武指的。

于是一个没有武师的奇怪的武侠片拍出来了。

那时候,徐克自己都不知道自己拍了什么。

后来,剪辑片子的时候,遇到了程小东,自此后,他学到了武侠片到底是怎样的。踏进了武侠江湖。

越来越了解武侠,越来越喜欢“江湖”。

在徐克的“江湖”里,一切皆有可能。

如果东方不败是个女的,故事会怎么样;

如果《蜀山传》拍成像神话一样的特效会怎样;

他问自己很多如果,然后带着问题去尝试。

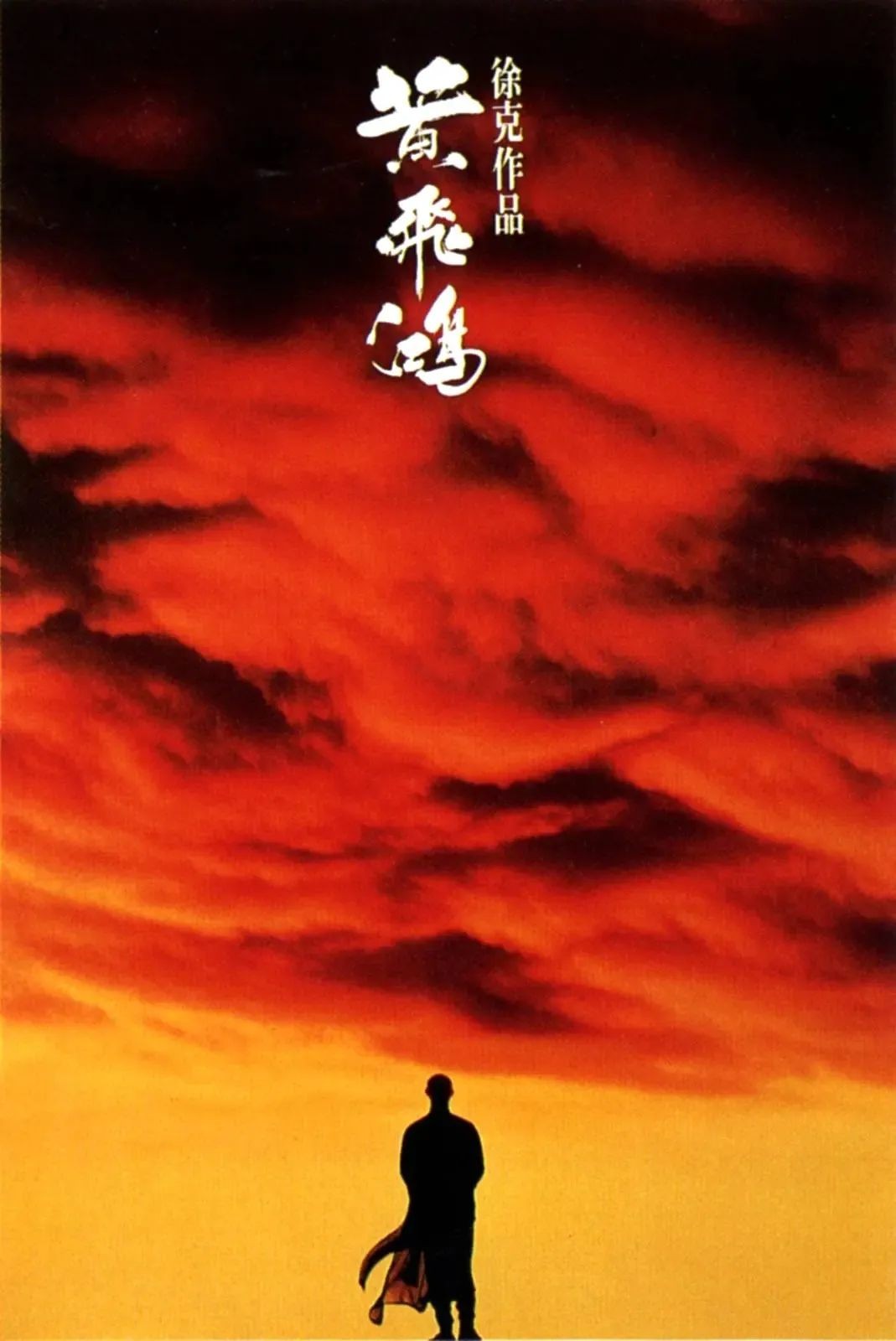

拍完《黄飞鸿》第一集,徐克惦记着里面的人物,总想知道这个人后来怎么样了, 时代的问题有没有解决。在心理上,他已经和那个人物产生关系,于是拍了续集;

拍完《倩女幽魂》第一集,他总在心里惦记王祖贤和张国荣后来怎么样了,他们的关系明确到了什么阶段。于是,他拍了第二集;

直到自己不再惦记剧里的人,就不拍了。

但徐克不想只在武侠里找创意,他想在更多的范围里发觉可能性。

于是,1996年,监制完《黄飞鸿》第6集,他开始尝试其他类型的电影。

可如今,他拍得最多的还是“江湖”,只不过,他的江湖开始涉足朝堂、家国。

他说,江湖太大了,故事太多了,我拍到的也只是那一点,可说得还很多。

03

徐克从来不认为自己“怪”,也搞不懂大家为什么用这个词评价他。

在他看来,他不过是“有趣”。

小时候看胡金铨导演的《龙门客栈》,想不通为什么犯人要发配龙门,而龙门刚巧有个客栈,而且这个地方还在朝廷控制范围之外,那开店的人是什么人呢?可不可能是黑店。

于是,就有了《新龙门客栈》中黑店这条线。

窦文涛说:“徐克的创意来源是认真,像个儿童一样的认真,他要琢磨,孙悟空这一个筋斗云到底是翻两个小时、两天还是两秒钟。”

他真的认为这个世界上每一秒钟都是有趣的,有意思的。

刨根问底式的思考、从不同的角度去尝试,不断地学习吸收,重要的是不断地实践。

徐克强调“动手去做”,只有把每个有趣的想法尝试得多一点,才能知道可不可行。

“有很多人说,那些不可能的事情你就别去试了,或者说那些不熟悉的东西你就别去碰了,结果你的想象空间就变得非常有限。”

这是他天马行空的思想来源。

拍《深海寻人》,需要潜入水底全程水下拍摄,而且是在日本的冲绳岛。

有朋友劝他不要拍,那地方水流很急,太危险。

徐克想了之后,说:“既然这样,我试一下,拍之前的10天,我开始学潜水了。”

拍《智取威虎山》时,有一天大雪封山,连续工作3个月的剧组停工,徐克却想去山上看场地,拗不过他的副导演只好开车陪着他,徐克拄着拐杖边走边念叨:“能走到哪里算哪里,我们试试,不怕,怕什么?”

拍《新蜀山剑侠》他聘用编剧搜罗神话资料,但他没有照搬资料,而是将它们转化为他想象的原动力,表现在他独有的叙事方式中。

徐克的爱尝试,在他数次翻拍经典影片,也可窥见一斑

至于朋友称呼他老怪,则是因为一次错穿了两个颜色不一样的袜子。

生活上的不拘小节、创作上的出其不意,形成了很多人眼中的“怪”。

可很多人还是愿意用“怪才”来形容他在电影里的天马行空、不走寻常路的百变风格。

19世纪六七十年代,香港电影圈关于“黄飞鸿”的电影有七十多部,而且年龄都是老年。

“老者黄飞鸿”的形象深入人心,徐克偏要打破常规。

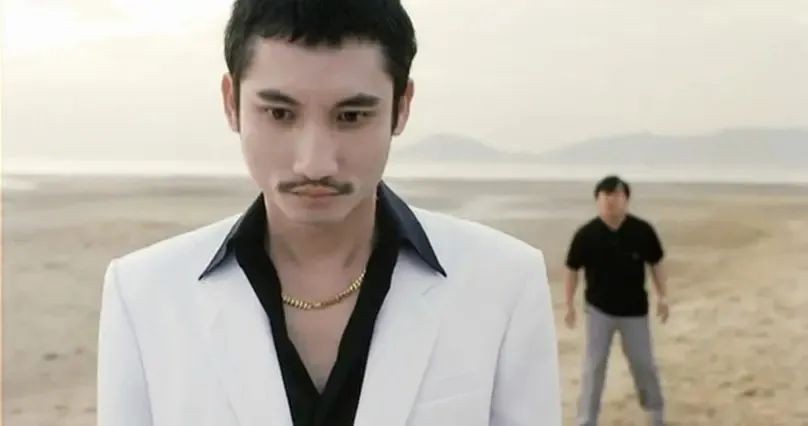

90年代,开启“黄飞鸿系列”,年轻帅气武功高,心怀家国的英雄人物应运而生。

从此以后,他在武侠的世界里不可自拔。

在他看来,武侠是一种浪漫,他很注重自己在电影中的感受,拍电影时他把自己当做观众,过了自己满意这一关,他才会继续进程。

“动作片,随着时代的潮流一直在变,我每一次的改变,都是希望让观众看到更真实、更有趣的东西。”

04

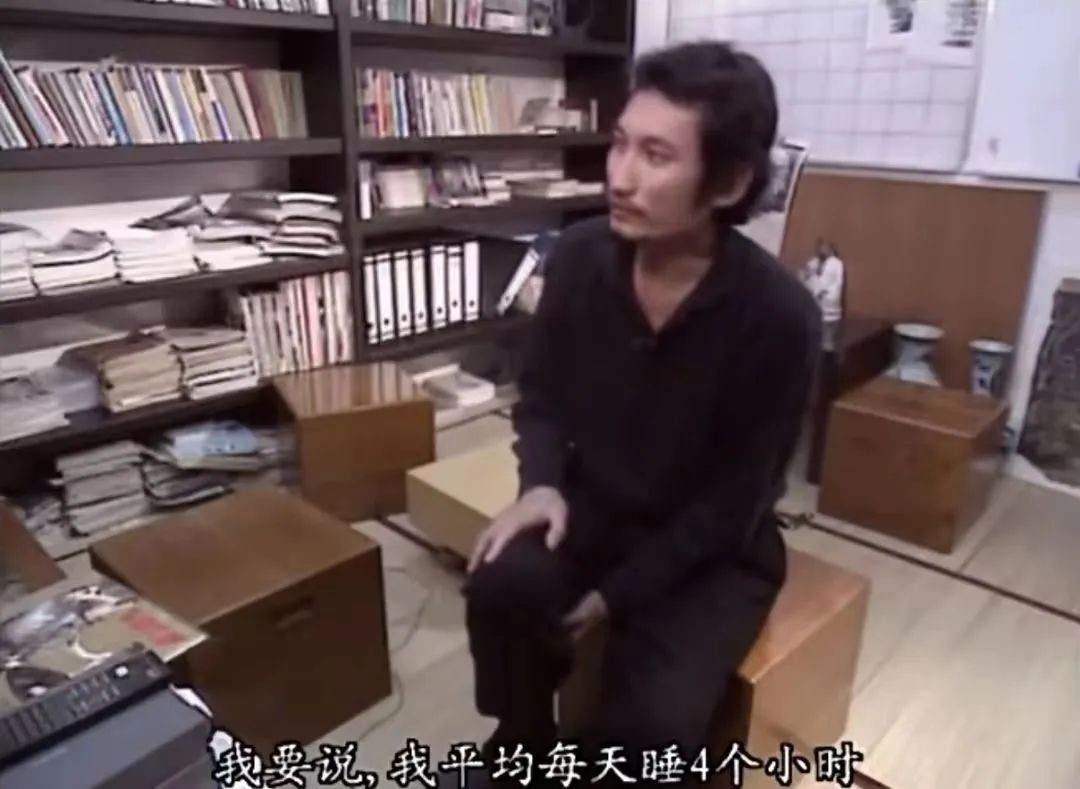

张艾嘉拍完《上海之夜》后,坦言徐克是不睡觉的。

有一次,他把所有人关在大门里,说要拍七天七夜,拍不完不许走。

三四天后,摄像、工作人员换了一批,他和演员还在坚守。

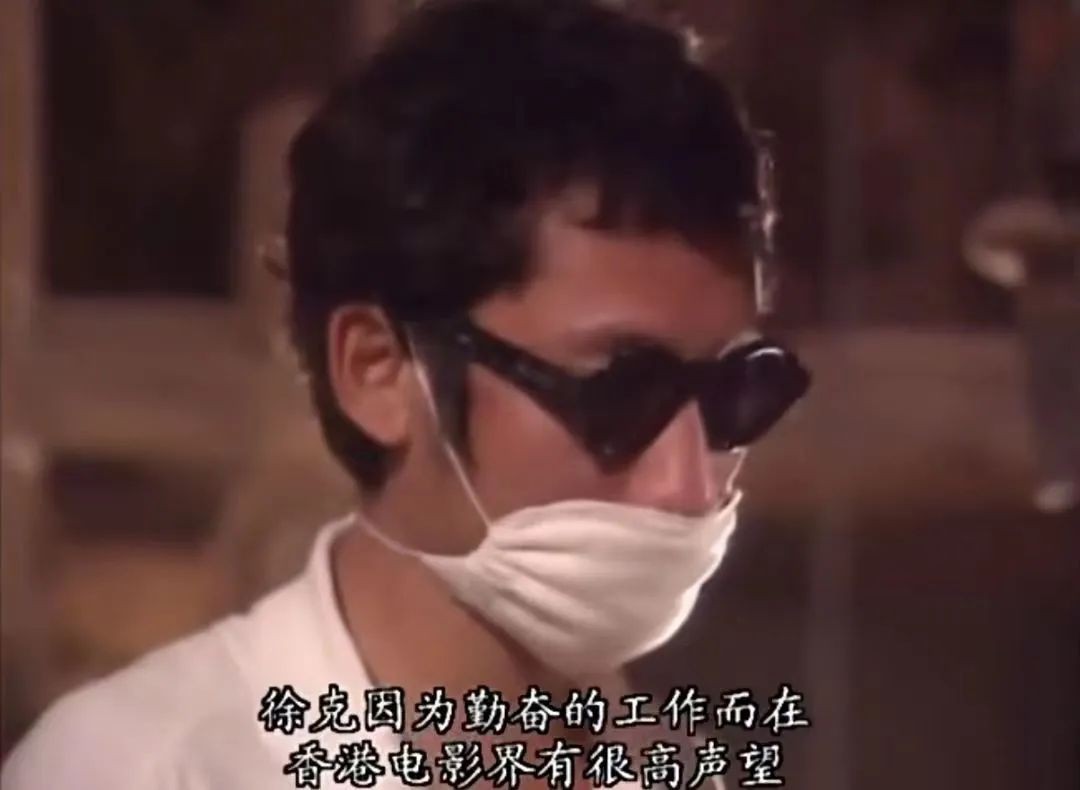

徐克拍戏不睡觉,在电影圈一直是个奇迹故事。

但也让很多人又爱又恨。

他常会在片场发火,尤其是做监制,常常按照自己的意思反驳导演的意愿。

有一天他看见一副漫画:画里,他用绳子在拉扯一位导演,对方高喊:“我又不是你,当然不能和你一样”。

徐克把那幅画贴在墙上,时不时盘问自己:“我真的会让人不舒服吗?”

没答案的问题,后来他索性不想了。

“我要觉得自己怪,那我就不怪了。”

有个年轻人问他:“怎么样让自己思想灵活一点?”

徐克答:“你幻想5年后的自己,用5年后的角度去看事情,很多就都合理了。”

把这句话放在他的电影里,大概能找到“怪”的合理性。

END

作者:一个干啥多想行的中年妇女

图片来源网络

-

- 周伯通说,武功胜过黄药师的没有,胜过自己的有四五人,他们都是谁

-

2025-09-16 07:20:00

-

- 潍坊市最具实力的四所重点高中,寿光一中排第一,你认同吗?

-

2025-09-16 07:17:45

-

- 榜样| 坚定意志夯筑橙色生命防线——记消防员闫森先进事迹

-

2025-09-16 07:15:30

-

- 广西桂林最受游客喜爱的四个景点,排在第一的竟然是它,很是意外

-

2025-09-16 07:13:15

-

- 胡蜂养殖:新兴农村产业的致富密码

-

2025-09-16 07:11:00

-

- 十大必看的抗日电视剧推荐,剧荒的同学收藏了和爸妈一起看吧

-

2025-09-16 07:08:45

-

- OPPO新机全面爆料,没换手机的可以等等,又一款真香机问世

-

2025-09-16 07:06:29

-

- 首届淮海才洽会专场招聘,邳州37家企业组团“揽才”

-

2025-09-16 07:04:14

-

- 陈学冬爸爸:当初抛弃7岁儿子,儿子成明星拒养后妈和异母兄弟

-

2025-09-16 07:01:59

-

- 分数太高了!浙江高考状元公布,其他省的差距竟然这么大!

-

2025-09-16 06:59:44

-

- 揭秘古代“女太监”,净身手段残忍至极,比男太监要可怜一万倍

-

2025-09-16 06:57:29

-

- 头七,三七,五七,七七,分别由谁来烧?记住这4点很重要

-

2025-09-16 06:55:15

-

- 邀请函丨2023年全国春季糖酒会,宋河酒业邀您香约成都,共醉名酒!

-

2025-09-16 06:52:59

-

- 2499元的OPPO Reno2 Z值得买吗?抢先体验后这几点感受必须说

-

2025-09-16 06:50:44

-

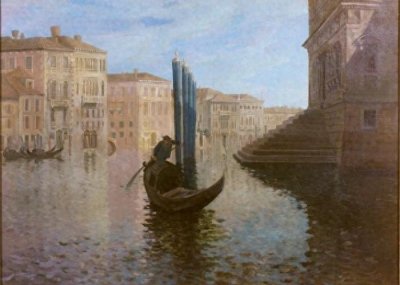

- 水上城市威尼斯之美

-

2025-09-16 06:48:29

-

- 叶剑英孙女叶晴晴个人简介(中国香港女歌手)

-

2025-09-16 06:46:14

-

- 给齐天大圣配音的原来是他!为何当年只配了5集?

-

2025-09-16 06:44:00

-

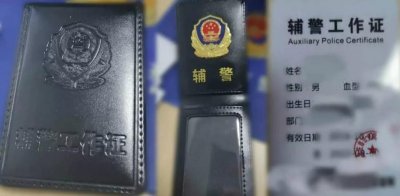

- 目前为止最全的辅警工作证!

-

2025-09-16 06:41:44

-

- 叶澜依:拽妃的传奇,爱与自由的殉道者

-

2025-09-16 06:39:29

-

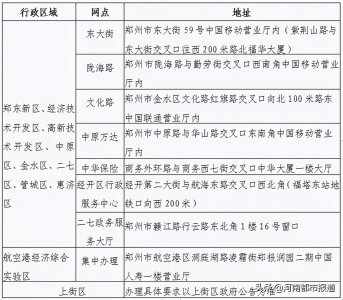

- 4月1日起,郑州“绿城通”老年卡开始年审!操作指南和办理网点如下

-

2025-09-16 06:37:14

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方 lol文森特宣布离开战旗,又一家直播平台不行了?

lol文森特宣布离开战旗,又一家直播平台不行了?