一蓑烟雨任平生,也无风雨也无晴。品苏东坡——《定风波》

一蓑烟雨任平生,也无风雨也无晴。品苏东坡——《定风波》

全文:三月三日沙湖道中遇雨,雨具先去,周行皆狼狈,余不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

这首词作于苏轼被贬黄州三年后,显示了他在大落时内心的从容和乐观情怀。

宋元丰五年(1082)三月七日,苏轼和友人在游玩时突遇一场狂风骤雨,大家纷纷狼狈躲雨。苏轼却反而不觉狼狈,他说:莫听穿林打叶声,即不要在意雨水穿过林间打到树叶上的声音,何妨吟啸且徐行,何妨是不妨的意思,吟啸指大声吟诗的意思。苏轼不仅不担心如此大雨淋湿自身,还享受这突然而来的天气,要在雨中一边大声吟诗一边慢慢的前行。

少时读这段甚是不解,觉得苏轼很奇怪,不能理解。后来慢慢了解诗词的意思后知道苏轼当时被贬后他借诗表达他临危不乱的豁达情怀。

再后来人至中年,再品这段,却觉得更是有意境。只有真正经历过沉浮的人才能把自己的情致用一个如此偶然的场景去描述出来。

下一句竹仗芒鞋轻胜马,谁怕?竹仗,芒鞋,都是简陋之物,可见当时的苏轼是很落魄的,一日在京为官,觥筹交错,高高在上。一日落入乡野,生活困窘,无人问津。这样的落差感,苏轼以一句谁怕来反问表达了自己不畏权势,一片忠肝义胆的赤子之心。突然觉得这个豪气万千的大才子也有小儿勇莽的可爱一面,如此鲜活,如此灵动,甚妙。

紧接着一句“一蓑烟雨任平生” 。感觉像是把自己的一生都写尽了,苏轼一生在官场上风里来、雨里去,正如穿着蓑衣里度过一生,风雨飘摇。

本生在文人知识分子最鼎盛的北宋,年少时更是才华横溢难自弃,受欧阳修青睐力荐,一路平步青云,连天子都夸赞不绝。当真一时风光无两。

无奈,宋仁宗逝,宋神宗改革新政,一向耿直不阿的苏轼坚决反对神宗推举的王安石变法,不但反对,还公然嘲笑王安石才华疏陋,引来政敌从其诗集中找到不当之词诬之,失去政治庇护的苏轼落狱一百多日,也是他一生最重的一次政治变故——乌台诗案,之后被贬黄州。

这一生,自己注定是在政治风暴里存活下去,面对如此残酷,苏轼坦然,豪迈。不惧风雨,不惧恶局,不管怎样都是自己的一生!

最后一段:料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。雨后天晴了,有人说这只是苏轼的一种想象,正如病人盼医、囚人盼赦一般。他渴望自己的人生局面重回晴空万里的局面。而我觉得,人生本就有高低,这只是他对人生浮沉的一种表达,他相信物极必反,否极泰来,在低处时不看低自己,在高处时也不轻易猖狂。

回首向来萧瑟处,归去。看看刚刚的风雨处,还是回去吧。苏轼此刻表达了自己内心的真正夙愿,官场上的失意得意都只是一时,还不如归隐江湖。这是深刻体悟后的一种真正的释然。

全文最后一句:也无风雨也无晴。点睛之笔,此时表达的境界更上一层。很多人在失落时希望好运赶快来临,而苏轼既不想要“风雨”,也不要“晴”。当真是看穿了一切,彻底放下了一切,只要在世上平稳度日便是安乐。

纵观全词,一种无喜无悲、胜败两忘的人生哲学和处世态度跃然眼前。全文,人生沉浮、情感喜忧,让人有一番更深刻的体悟。

-

- 外生与内生增长理论

-

2025-09-11 14:59:44

-

- 富士康与印度的“大骗局”:两位老手相互较劲,最终如何收场?

-

2025-09-11 14:57:29

-

- 壁纸分享,一组养眼的高清手机壁纸

-

2025-09-11 14:55:14

-

- 2022陕西100强企业排序——中交第二公路工程局有限公司

-

2025-09-11 14:52:59

-

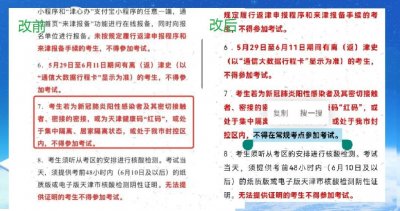

- 天津市一个疏忽让春季高考重新刷出存在感,科普一下何为春季高考

-

2025-09-11 14:50:44

-

- 三国二十四名将前十名,演义中五虎上将对阵剩下五人,哪一方能赢

-

2025-09-11 14:48:29

-

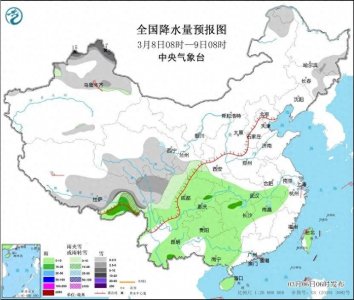

- 青藏高原暴雪持续 南方阴雨加剧—未来三天全国天气趋势与影响分析

-

2025-09-11 14:46:14

-

- 普密蓬国王传奇一生,71年前车祸右眼受伤,因祸得福,抱得美人归

-

2025-09-11 14:43:59

-

- 成都美女患者麻醉后,手术台上被医生性侵,医生狡辩这是正常检查!

-

2025-09-11 14:41:44

-

- Hello kitty 藏尸奸杀案,只因千元竟被分尸煮食。网友:枪毙都不够

-

2025-09-11 14:39:29

-

- 10款好看的长直发发型,清纯迷人!

-

2025-09-11 14:37:14

-

- 中年危机来临,35岁失业后除了送外卖和开网约车,还有什么出路?

-

2025-09-11 14:34:59

-

- 郑州高新区发展史

-

2025-09-11 14:32:44

-

- 艺人选对综艺多重要?看陈赫在5哈和盒子里的猫里的反差就知道了

-

2025-09-11 14:30:29

-

- 一代评书大师单田芳

-

2025-09-11 14:28:14

-

- 王宝强被举报涉嫌欺诈,受其资助孩子父亲发声:已资助2年,每学期都会转账

-

2025-09-11 14:25:59

-

- 马云“闪现”阿里巴巴园区,网友晒出偶遇图

-

2025-09-11 00:56:14

-

- 三十岁男人头像 当立之年 朝气蓬勃仪表不凡

-

2025-09-11 00:53:58

-

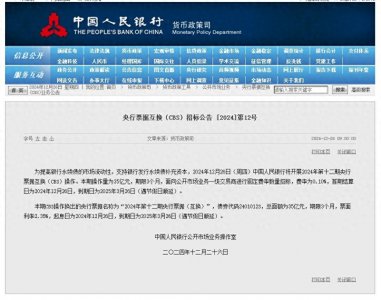

- 央行:将开展35亿元央行票据互换(CBS)操作

-

2025-09-11 00:51:42

-

- 中国排名前20位的优秀导演

-

2025-09-11 00:49:25

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方 lol文森特宣布离开战旗,又一家直播平台不行了?

lol文森特宣布离开战旗,又一家直播平台不行了?