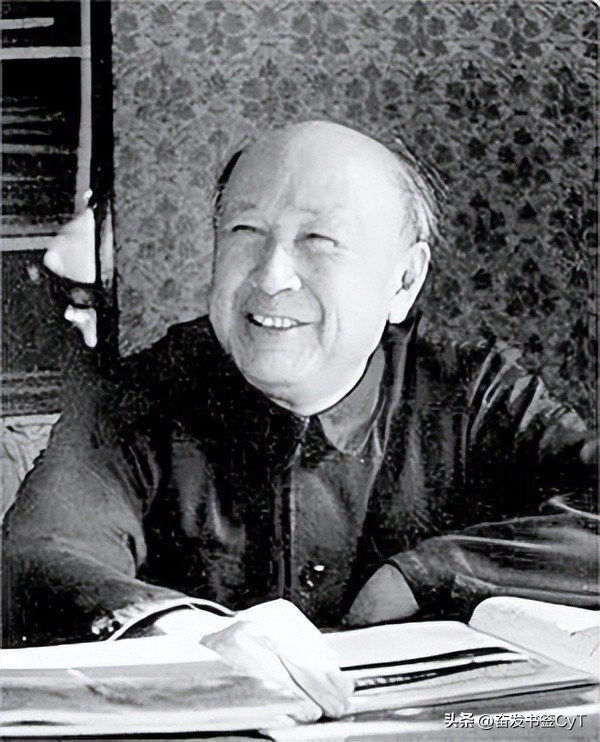

两弹元勋钱学森的传奇一生,中国导弹之父

两弹元勋钱学森的传奇一生,中国导弹之父

钱学森人生经历:

钱学森(1911年12月11日-2009年10月31日),出生于上海市,祖籍浙江省杭州市,他的人生经历丰富而辉煌。

早年与教育:

1914年,不满三周岁的钱学森因父亲钱均夫赴北京民国政府教育部任职,跟随迁居北京。

1917年9月开始,先后在国立北京女子高等师范学校附属小学校(今北京第二实验小学)、国立北京高等师范学校附属国民学校高等小学校(今北京第一实验小学)、国立北京师范大学校附属中学校(今北京师范大学附属中学)学习。

1929年9月至1934年7月,在国立交通大学机械工程学院攻读铁道机械工程专业,并以优异成绩顺利毕业。随后,考取清华大学“庚款留美”航空机架专业公费生,还在空气动力学王士倬教授的指导下先后到杭州笕桥的中央飞机制造厂、南昌第二航空修理厂、南京第一航空修理厂、上海海军制造飞机处进行为期一年的实地考察和进修。

1935年9月至1936年夏,就读于麻省理工学院航空系并获得航空工程硕士学位。

1936年10月至1939年,在加州理工学院航空系师从世界著名空气动力学家冯·卡门,完成《高速气体动力学问题的研究》等四篇博士论文,获得航空、数学博士学位。

在美工作:

博士毕业后,钱学森先后在加州理工学院航空系担任研究员(1939年至1943年)、助理教授(1943年至1945年)、副教授(1945年至1946年)。1946年,跟随冯·卡门回到麻省理工学院担任航空系副教授。

次年2月,经冯·卡门推荐,成为麻省理工学院正教授,同时也成为了该校当时最年轻的终身教授。此后,他还担任了全美中国工程师学会会长、麻省理工学院古根海姆喷气推进中心主任。

回国:

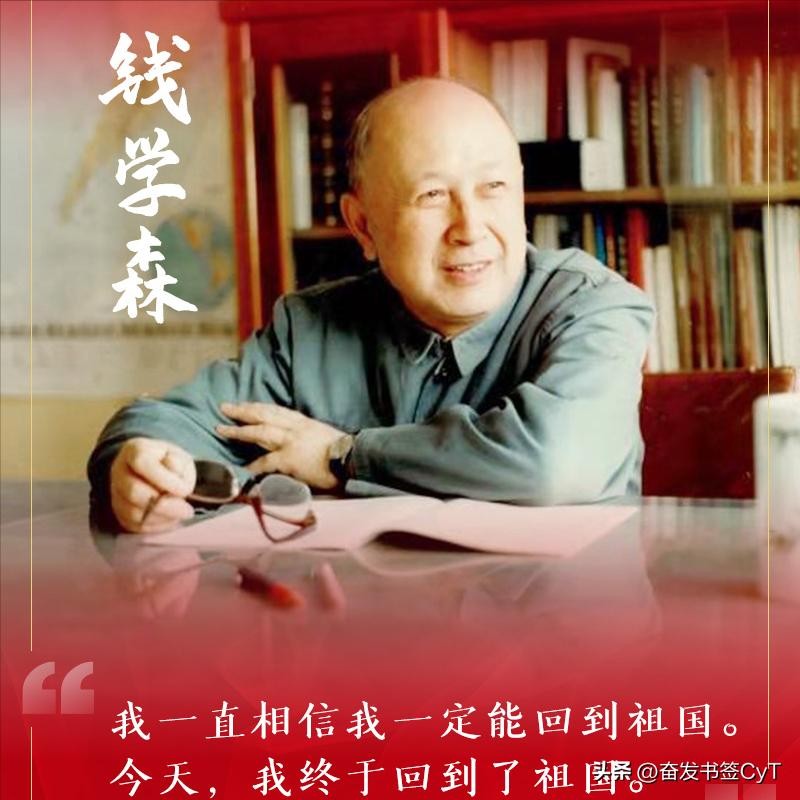

1955年10月,钱学森冲破重重阻力回到中国。回国后长期担任中国导弹航天事业主要技术领导职务。

成就与贡献:

回国后,他指导设计的中国第一枚液体探空火箭于1960年2月发射成功;此后又作为技术总负责人,协助聂荣臻成功组织了中国首次导弹与原子弹“两弹”结合试验;1970年4月,牵头组织实施中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射任务,成为新中国科技发展史上的重要里程碑。

钱学森是中国航天科技事业的先驱和杰出代表,被誉为“中国航天之父”与“火箭之王”。他为中国的航天事业、国防建设以及科学技术的发展做出了巨大的贡献。

1959年加入中国共产党,曾任全国政协副主席、国防部第五研究院院长。

1991年10月16日,被中华人民共和国国务院、中央军委授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章;

1999年,荣获中共中央、国务院、中央军委授予的“两弹一星功勋奖章”;

2001年12月21日,经国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准,中国科学院紫金山天文台将1980年10月14日发现的一颗国际编号为3763的小行星命名为“钱学森星”;

2009年,入选“100位新中国成立以来感动中国人物”。

钱学森是享誉海内外的杰出科学家和中国航天事业的奠基人。

他在空气动力学、航空工程、喷气推进、工程控制论等领域取得了卓越成就。

钱学森早年在美国从事科研工作,取得了一系列重要成果。然而,新中国成立后,他克服重重困难,毅然回国,为中国的航天事业和国防现代化建设作出了巨大贡献。

在钱学森的带领下,中国成功研制出“两弹一星”,极大地提高了中国的国际地位和国防实力,也为中国现代科学技术的发展奠定了坚实基础。

他的爱国精神、科学成就和奉献精神激励着无数后来者为国家的繁荣和发展不懈努力。

钱学森对中国科学技术的发展有着多方面的重要影响:

其一,引领学科发展。他推动了中国系统工程学科的创立和发展,将系统工程的理念和方法广泛应用于多个领域,提高了科研和工程项目的管理效率和质量。

其二,培养科技人才。他通过言传身教,培养了一大批优秀的科技人才,为中国科技事业的持续发展储备了强大的人才力量。

其三,促进科技创新体系建设。他倡导科学创新的理念和方法,推动建立了更加完善的科技创新体系,优化了科研资源的配置和利用。

其四,增强国际科技合作与交流。他的成就和声誉使中国在国际科技领域的地位得到提升,促进了中国与世界各国的科技合作与交流。

其五,激发民族创新精神。钱学森的事迹和精神激励着广大科技工作者勇攀科学高峰,激发了全民族的创新热情和创新意识。

钱学森曾被美国政府阻挠回国。

钱学森曾被美国海军次长丹尼·金布尔评价为“无论走到哪里,都抵得上5个师的兵力”。这充分说明了钱学森在科学技术领域的卓越才能和巨大价值。也正因如此,美国政府对他回国百般阻挠。但钱学森怀着强烈的爱国情怀,冲破重重阻碍,最终回到了祖国,为我国的航天事业和国防现代化建设立下了不朽功勋。

当时,美国政府认为钱学森所掌握的科学知识和技术对新中国具有重要价值,因此对他进行了各种限制和迫害,试图阻止他返回中国。然而,钱学森坚定回国的决心从未动摇,最终在多方努力下,成功回到祖国的怀抱,为中国的科技发展贡献了巨大力量。

美国政府为了阻挠钱学森回国,采取了多种手段,具体包括:

1. 无理拘禁:1950年,钱学森准备回国时,被美国当局以莫须有的罪名拘捕,将他关押在特米那岛上的拘留所长达15天。

2. 限制自由:钱学森被释放后,美国当局规定他的活动范围只能在居住地30公里内,并要求他按时去移民局签到。同时,联邦特工对他进行了24小时的监视,不允许他给朋友打电话或给家人写信,不论外出做什么都有特工跟随。甚至在半夜,特工还故意闯进他的家进行检查,吵醒他年幼的儿女。

3. 威逼利诱:美国官员多次与钱学森谈话,许以种种优厚待遇和先进的科研条件,试图劝说他留在美国。

4. 精神折磨:在钱学森被关押期间,狱警故意打开强光不让他休息,后来他实在困得不行在强光下睡着时,又故意将他吵醒,企图以此迫使他屈服。

尽管面临重重阻挠和困难,钱学森始终坚定回国的决心。最终,在中国政府的努力和交涉下,以在抗美援朝战争中俘虏的15名美军飞行员为交换条件,钱学森才得以顺利回国。

钱学森的回国之路充满曲折,最终得以成功主要得益于以下几个方面:

首先,钱学森自己始终坚定回国的信念,不被美国的威逼利诱所动摇,并想方设法与祖国取得联系。

其次,中国政府为了让钱学森回国,与美国政府进行了多次外交谈判和交涉。

特别是在朝鲜战争结束后,中国政府以在抗美援朝战争中俘虏的15名美军飞行员作为交换条件,要求美国政府允许钱学森回国。

最终,经过多方努力和艰难的博弈,美国政府于1955年8月4日被迫同意钱学森回国。9月17日,钱学森携带妻子蒋英和一双幼小的儿女,登上了“克利夫兰总统号”轮船,踏上了归国的旅途。10月8日,钱学森一家终于回到了祖国的怀抱。

钱学森回国后,为我国做出了众多杰出贡献:

1. 领导航天事业:钱学森是我国航天事业的奠基人,他领导和组织了我国导弹、火箭的研制和试验工作,成功发射了我国第一枚近程导弹、第一枚中近程导弹,使我国“两弹结合”试验获得成功。

2. 培养专业人才:他注重培养航天领域的专业人才,为我国航天事业的持续发展奠定了坚实的人才基础。

3. 建立科研体系:钱学森建立了一套完整的航天科研体系和管理体制,使我国航天事业能够有序、高效地发展。

4. 推动技术创新:在钱学森的引领下,我国在航天技术、控制理论等领域不断取得创新成果,提升了我国在相关领域的国际地位。

5. 增强国防实力:他的工作极大地增强了我国的国防实力,为国家的安全和稳定提供了重要保障。

总之,钱学森的贡献对我国航天事业和国防现代化建设具有不可磨灭的重要意义。

钱学森的科研理念对我国科技发展产生了深远而广泛的影响,主要体现在以下几个方面:

1. 系统工程观念:钱学森倡导的系统工程理念,强调将复杂的问题视为一个整体系统,综合考虑各个部分之间的相互关系和协同作用。这一理念促进了我国在大型科研项目和工程中的统筹规划、资源配置和协同创新,提高了项目的成功率和效率。

2. 前瞻性思维:他具有敏锐的前瞻性眼光,能够准确把握科技发展的趋势和方向。这种前瞻性思维激励着我国科技工作者勇于探索前沿领域,提前布局关键技术,为我国在一些新兴科技领域争取了发展的先机。

3. 理论与实践结合:钱学森强调理论研究与实践应用的紧密结合,这促使我国科研工作更加注重解决实际问题,推动了科技成果向生产力的转化,加速了我国科技与经济社会的融合发展。

4. 自主创新精神:他始终坚持自主创新,坚信我国能够在科技领域取得突破性成果。这种精神激发了我国科技人员的自信心和创造力,为我国实现科技自主自强提供了强大的精神动力。

5. 跨学科研究:钱学森提倡跨学科的研究方法,鼓励不同学科领域的交流与合作。这有助于打破学科壁垒,促进学科交叉融合,催生新的学科增长点和创新成果,推动我国科技向综合性、集成性方向发展。

综上所述,钱学森的科研理念为我国科技发展提供了重要的思想指导和方法引领,对我国建设创新型国家和实现科技强国目标具有重要的启示和推动作用。

钱学森是中国航天事业的奠基人之一,他的研究和理论对中国洲际导弹的发展起到了重要的推动作用。

钱学森弹道是一种由钱学森提出的导弹飞行轨迹设想。传统的弹道导弹是按照抛物线弹道飞行,而钱学森弹道是一种滑翔与助推结合的弹道飞行方式。其原理是让导弹在大气层外飞行,当与大气层边缘接触时,利用空气动力获得额外的推力,就像“打水漂”一样,如此反复,从而实现更远的射程和更强的突防能力。

这种弹道的优势在于能够增加导弹的射程、提高突防概率,并且具有一定的变轨能力,使得敌方的防御系统更难预测和拦截导弹的轨迹。不过,需要指出的是,目前并没有确凿的证据表明中国的洲际导弹实际采用了钱学森弹道。

中国在洲际导弹领域取得了显著的成就,这离不开以钱学森为代表的科学家们的贡献。钱学森在导弹技术、航天工程等领域的研究和实践,为中国的国防现代化和航天事业奠定了坚实的基础,培养了大批专业人才,推动了相关技术的不断发展和创新。

中国导弹技术的进步,如东风系列洲际导弹的发展,体现了中国在国防实力上的不断提升,也为维护国家的安全和世界和平提供了重要保障。这些成就反映了中国科研人员的不懈努力和自主创新精神,以及对先进技术的持续追求和探索。

钱学森弹道在洲际导弹发展中起到了以下关键作用:

1. 增加射程:通过钱学森弹道独特的“打水漂”式飞行方式,导弹能够在大气层边缘利用空气动力获得额外的升力和推力,从而有效地增加导弹的射程,使其能够打击更远的目标。

2. 提高突防能力:这种复杂的飞行轨迹使得敌方的防御系统难以预测和拦截。传统的抛物线弹道相对容易被敌方的预警和拦截系统捕捉和应对,而钱学森弹道的多变性增加了敌方防御的难度,提高了洲际导弹的突防概率。

3. 增强机动性:导弹在大气层边缘的滑翔过程中,具备一定的机动能力,可以调整飞行方向和姿态,进一步增加了敌方拦截的复杂性。

4. 优化导弹设计:为了实现钱学森弹道,对导弹的外形设计、动力系统、控制系统等方面都提出了新的要求和挑战,推动了相关技术的创新和发展,从而整体提升了洲际导弹的性能。

钱学森弹道为洲际导弹的发展提供了新的思路和技术途径,使我国在洲际导弹领域具备更强的战略威慑能力和国防实力。

钱学森回国后,除了在航天领域的卓越贡献外,在以下领域也取得了重要成就:

1. 力学领域:他在应用力学方面的研究为相关工程技术的发展提供了理论支持。

2. 物理力学领域:钱学森开创了物理力学这一新的学科,为解决工程技术中的复杂问题提供了新的方法和途径。

3. 系统科学领域:他在系统科学方面的研究和推广,推动了我国在该领域的发展,为复杂系统的分析和管理提供了有效的理论和方法。

钱学森在多个科学领域的成就为我国的科技进步和现代化建设做出了不可磨灭的贡献。

-

- 鬼神灵异流推书——《人间如狱》又名《恐怖复苏》

-

2025-08-22 05:34:54

-

- 国内油价年内首跌!美国加征关税仍将影响后续国际市场

-

2025-08-22 05:32:39

-

- 画笔传递禁毒力量 板报点亮无毒校园

-

2025-08-22 05:30:24

-

- 换个新头像吧,喜迎国庆的军人头像,威武霸气

-

2025-08-22 05:28:09

-

- 火烧连营!佛山一充电桩内发生火情!

-

2025-08-22 05:25:54

-

- 今晚开始停水降压!武昌这些区域用户请做好用水安排

-

2025-08-22 05:23:40

-

- 了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!#诗词名句赏析

-

2025-08-22 05:21:25

-

- 男人为什么都好色??

-

2025-08-22 05:19:10

-

- 清纯JK美女制服美腿性感写真,这些撩人的小姐姐,有谁顶得住。

-

2025-08-22 05:16:55

-

- 为什么失联的女性找到的多半是尸体?

-

2025-08-22 05:14:40

-

- 易烊千玺高清壁纸走一波

-

2025-08-22 05:12:25

-

- 中山市第一职业技术学校 - 中山中专学校

-

2025-08-22 05:10:10

-

- “沐浴露”用英语怎么说?这些黄金句式说说看

-

2025-08-22 05:07:55

-

- 广西南宁“电瓶”小伙周某人,今天重出江湖了!

-

2025-08-22 05:05:40

-

- 海南公布省指挥部和各市县疫情防控24小时热线电话!

-

2025-08-22 05:03:25

-

- 红烩土步鱼,咸鲜、微甜、微辣,滋味浓郁。

-

2025-08-22 05:01:10

-

- 南方小土豆.怎么划分南方北方

-

2025-08-22 04:58:56

-

- 帛书《德道经》原文(注有翻译)

-

2025-08-21 23:41:06

-

- 中国十大重案之悍匪张君

-

2025-08-21 23:38:43

-

- 青海塘河监狱,三千罪犯抗震救灾无一脱逃,创造了监狱史上的奇迹

-

2025-08-21 23:37:26

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方