七月派:用诗歌当子弹的"战地朋友圈",在炮火中刷新中国文学史

七月派:用诗歌当子弹的"战地朋友圈",在炮火中刷新中国文学史

1937年淞沪会战的硝烟里,一本名为《七月》的文艺杂志在上海创刊。它像一枚文学信号弹,召唤着全国的热血文青:"来!把诗写成子弹!"这个由胡风领衔的"战地朋友圈",用12年时间在抗战与解放战争的缝隙中,锻造出中国现代文学史上最硬核的诗歌流派——七月派。

一、战火中的文艺朋友圈:从《七月》到"胡家军"的逆袭

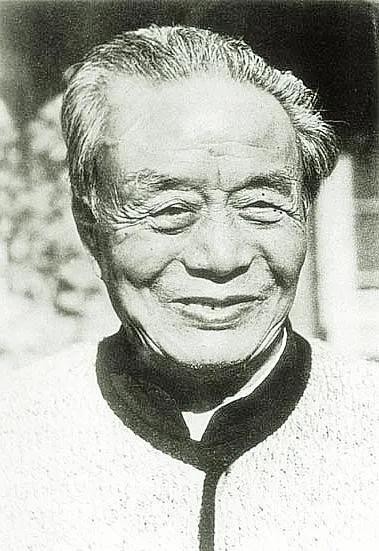

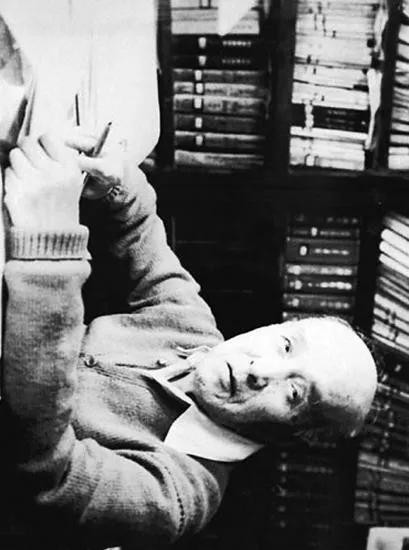

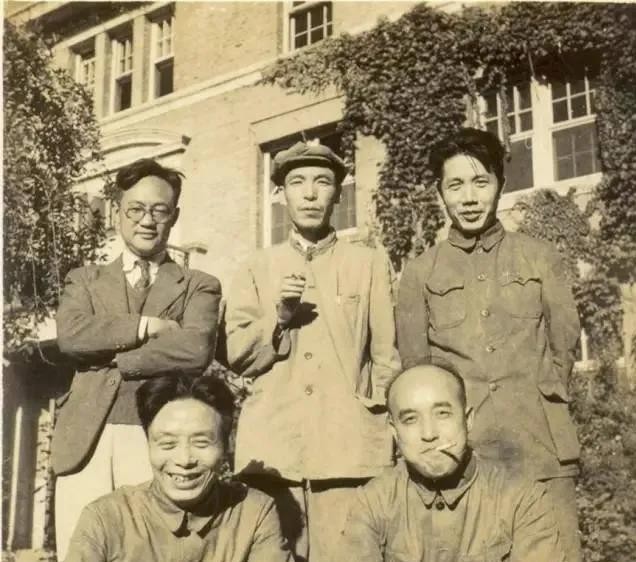

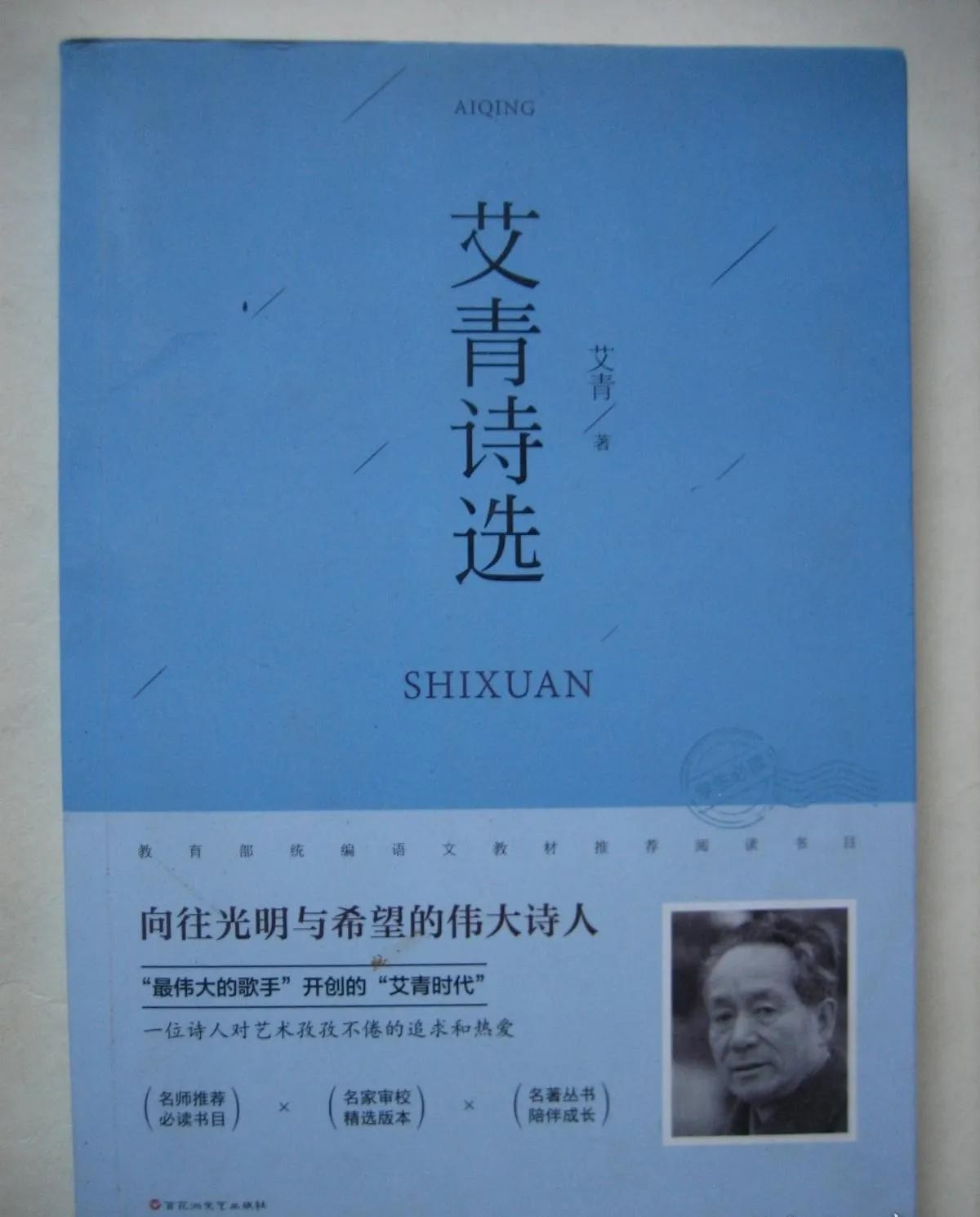

七月派的诞生堪称"乱世文青的逆袭"。主编胡风在上海沦陷前三天创办《七月》,第一期封面用鲁迅木刻像镇场,发刊词直言:"我们要把文艺变成抗战的武器!"这本杂志很快成为全国文青的"精神接头暗号",艾青在武汉街头卖报攒钱投稿,田间在山西前线用子弹壳刻诗,鲁藜从延安寄来《泥土》的手稿,绿原在国民党监狱里用血书写诗。

他们的日常堪比"文艺版的《亮剑》":白天在战地服务团写标语、演话剧,夜晚围坐在煤油灯下改诗。胡风像个严厉的教头,给作者写信动辄几千字,甚至亲自帮路翎修改小说标点。1941年《七月》被迫停刊后,这帮人又在重庆、桂林、成都等地开枝散叶,创办《希望》《泥土》等刊物,形成了横跨大半个中国的"文艺游击队"。

二、左手写诗,右手扛枪的硬核文青

七月派诗人都是"斜杠青年"的鼻祖:胡风既是理论家又是诗人,田间在太行山区当战地记者,鲁藜在新四军军部当秘书,牛汉在西北战地服务团扛过枪。他们把战场见闻直接转化为诗句,艾青的《向太阳》在敌机轰炸中诞生,绿原的《给天真的乐观主义者》写于国民党特务的监视下,牛汉的《鄂尔多斯草原》在马背上完成。

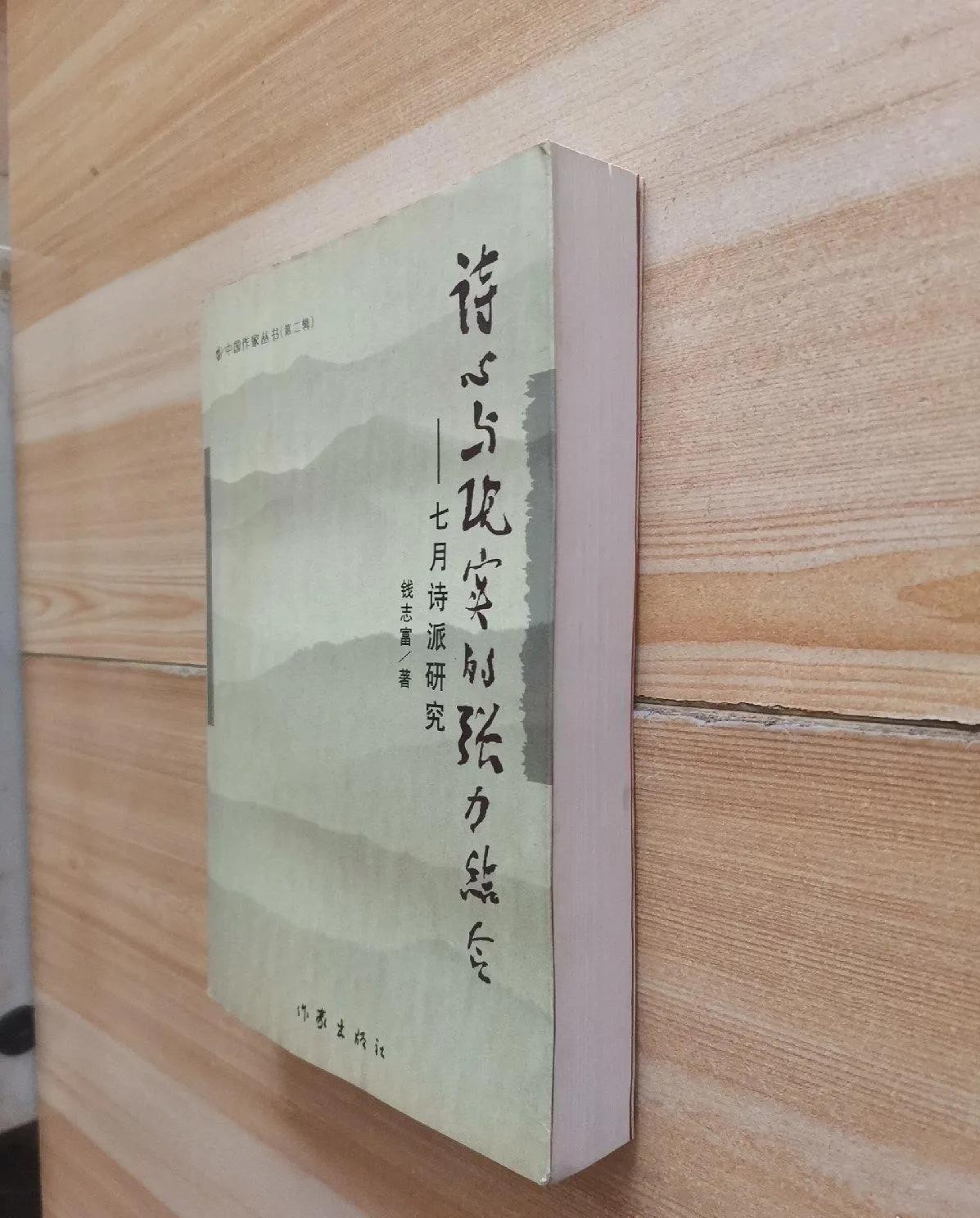

这些诗歌堪称"文学版的《论持久战》"。鲁藜的《泥土》用"老是把自己当作珍珠/就时时有怕被埋没的痛苦"解构知识分子的清高,曾卓的《悬崖边的树》以扭曲的树影暗喻时代重压下的精神坚守,邹荻帆的《木厂》用伐木声象征民族觉醒。他们独创的"主观战斗精神"理论,让诗歌成为带刺刀的思想武器。

三、被时代误删的文学基因

这个"硬核朋友圈"的命运充满戏剧性。1949年后,胡风因坚持文艺独立性被打成"反革命集团",七月派诗人集体消失在文坛。直到80年代《白色花》诗集出版,人们才发现:当年被批判的"标语口号",竟是中国新诗最接地气的现实主义探索。

七月派的价值在于他们创造了"血色浪漫主义":在民族存亡关头,用诗歌构建起精神防线。他们的作品既是抗战的"文学战地报告",也是人性的深度解剖课。正如牛汉在《半棵树》中写的:"雷电还要来劈它/因为它还是那么直那么高",这种在逆境中保持精神独立的勇气,正是中国知识分子最珍贵的基因。

当我们在和平年代重读《为祖国而歌》中"我要活/我要在中国"的呐喊,依然能感受到那代诗人用文字当子弹的滚烫温度。七月派的遗产,不仅是文学史的坐标,更是一面镜子,照见在民族危亡时刻,中国文人如何用诗歌守护文明的火种。

-

- 你知道重庆鹅岭二厂文创公园为何名叫:TEST BED 2 贰厂吗?

-

2025-09-30 13:36:40

-

- 芈月传魏美人扮演者是谁 魏美人被挖去鼻子结局惨死

-

2025-09-30 13:34:25

-

- 美国前总统奥巴马的妈妈是个漂亮的白人姑娘,18岁遇渣男怀孕生子

-

2025-09-30 13:32:09

-

- 才发现:美拉德色不兴了!满大街都穿“车厘子红”,高级又显白

-

2025-09-30 13:29:54

-

- “我眼中的脱贫攻坚 我眼中的家乡变化”临夏州少先队员手抄报优秀作品展示

-

2025-09-30 13:27:39

-

- 新作《Disorder》首曝,网易团队竞技手游再次出击

-

2025-09-30 13:25:23

-

- 邻居直播“大衣哥”唱歌,粉丝暴涨300万,这背后有什么故事?

-

2025-09-30 13:23:08

-

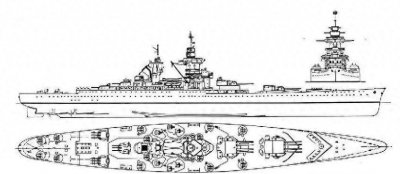

- 法国重骑——让·巴尔号战列舰

-

2025-09-30 13:20:52

-

- 2018年上半年15大网络流行语,你知道几个?

-

2025-09-30 11:23:46

-

- 【民间故事】王寡妇与狼,人与自然如何和谐共生?

-

2025-09-30 11:21:31

-

- “85后”奥运冠军,已任副厅级新职

-

2025-09-30 11:19:15

-

- 效率更高服务更优 游戏蜂窝iOS全新体验

-

2025-09-30 11:16:59

-

- 县管校聘,教师永远不知道的痛

-

2025-09-30 11:14:44

-

- 谁说国货不好卖?这些品牌甩开外资几条街

-

2025-09-30 11:12:28

-

- 视频丨成都有个会“弹钢琴”的地铁站

-

2025-09-30 11:10:12

-

- 事态惊人转变!中国供应商联手攻击苹果,iPhone产能全线崩溃!

-

2025-09-30 11:07:57

-

- 三分钟做好绿豆莲藕猪骨汤,做饭太简单

-

2025-09-30 11:05:41

-

- 青岛欢乐滨海城某项目房价暴跌?西海岸这俩项目价格也守不住了?

-

2025-09-30 11:03:25

-

- 女大学生逃票进江西庐山景区坠亡,家属索赔90万,法院:不用赔

-

2025-09-30 11:01:10

-

- 凌晨突发!云南大理地震,网友:被预警信息吓醒了

-

2025-09-30 10:58:54

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方 2014年,一家4口在华山跳崖,只留下出生仅58天的女婴,因为什么

2014年,一家4口在华山跳崖,只留下出生仅58天的女婴,因为什么