独 乐 乐 不 如 众 乐 乐

独 乐 乐 不 如 众 乐 乐

玲 子

昆明城云津街与东寺街之间,山寨版的“昆明古城”里蛰伏着一座古文物珍藏馆,名曰:云南皓珺博物馆,馆内典藏品大都是数千年来中华文明按朝代更迭而次第诞生的社会生活用品和艺术品,以金属、玉石、陶瓷为主。一系列弥足珍贵的古代藏品时间跨越自远古、中古至近古。

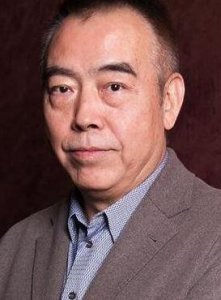

博物馆5000余件文物之最高守护人石磊

昆明电视台《盛世典藏》记者采访石总

皓珺私立博物馆执牛耳者——石磊,也即该博物馆5000余件文物之最高守护人,5年前正是因了他的一个义举,煌煌烨烨的诸多青铜玉饰不再藏之深屋,珍藏多年的文物宝库之门被一把推开,石总慷慨地将自己特有的优势资源拱手捧出,《孟子.梁惠王.下》中的那个“独乐乐不如众乐乐”典故,大概启迪了石总,他随即在昆明城中心地带租下昂贵且面积可观的“古城楼”,毫不保留地向世人展示原本一己私藏的珍稀文物。

当然要办好一座博物馆,光做到以上这些远远不够,硬件软件缺一不可,为了更好地实现广覆盖的“乐”,石总的付出显然就不能仅靠“银子”单独扛下,在付出许多财力之后,还要付出更多脑力,博物馆需要具有普及相关文史知识的功能,石磊的身份也需来一番转型,不仅仅是企业家、文物守望者,还必须是文物知识摆渡人。为此,他怀着对历史的敬畏之心,秉承着让世人由此及彼了解中国历史文化之良好意愿,把展览厅打理得规范正式,努力比肩官办博物馆,于是他和其团队为每一件藏品查阅资料,撰写展品前世今身(详细说明书)并制成二维码,以方便参观者手机扫一下就能了解展品完整信息,让观众能愉快地在此分享学习与休闲并获取真知的莫大乐趣,这便是石总置办博物馆的初衷。

但石总还未止步于此,他接着又创建了“云南皓珺博物馆”的微信公众号,搭建起线上线下普及文史知识、陶冶人文情怀的公共平台,为了这个目标,理工科出身的石总把自己逼成了一介“书”生,笔耕不辍地书写相关文物收藏科普类文章,文中字里行间满满的文物知识点,或许还恶补了许多文史知识(此为作者的猜测,说不定他对此天赋异禀呢,做点跨界的事也是轻而易举稀松平常)往公众号上一篇一篇密集地撰写普及相关文史知识的文章,他把这个公众号办成了一所普及文物知识的网上学校,鉴赏古玩雅趣横生的处所,一件件文物承载着历史的记忆,一枚枚珍品绽放开艺术的梦想,飞入普通百姓寻常生活。

牛年岁末,皓珺博物馆最后两辑公众号,看看他们在春节前刚刚更新至210辑科普文章,是不是很牛X,主编称:为了迎新春,这一期(2025最后一期)专门讲“钱”,祝各位虎年行大运,八方来财!跨过去,春天已经不远了,永远不要失去发芽的心情!

其一是:刀尖下的文人风骨:竹林七贤笔筒;其二是明末清初乱世枭雄吴三桂在昆明铸造的钱币,文图皆精彩。

收藏是对文物的敬畏,更是一种情怀。馆内林林总总的藏品堪称来之不易,其艰难曲折难以一一描述,若非爱得纯粹和痴迷,断然难以经年累月维系至今。这也是历史文物的幸运,战乱、兵燹、天灾、人祸……时空匆匆掠过,它们意外地没有香消玉殒,在守护人的珍藏下,竟得以幸存,得以历久弥新。当我们凝视充满艺术感、设计感的皓珺博物馆珍藏,它们雍容、华贵、典雅,富有浪漫主义色彩并以风格多样华丽现身,昭示着它们往日的熠熠荣光,并继续辉映当今。我们感谢石总这样的守护人,让这些珍贵文物获得了隽永的生命,而不是跌落历史的尘埃。

石总之所以数十年矻矻不辍收藏文物,就源于他内心的所思所虑,他将古代文物视之为:“国之瑰宝 历史遗存 中华文脉”,深谙其价值,为此作为“博(物馆)主”,他不遗余力收藏遗落海内外民间的各种文物珍品,义无反顾。石磊曾坦言:只有让那些在历史长河中积淀下来的文化存珍,走近百姓,走进当代,才能助推中国文化走向未来,走向世界。每座博物馆都是中华民族文化的基因宝库,每件文物的生命轨迹都令人叹为观止。

据资料披露,目前中国大陆各类博物馆约有2200多家,该数字以每年5%左右的速度增加。来到这类私人博物馆,其规模虽不算大,但静下心来细心品味展品,都能有独到的发现,能闪现特有的存在价值。但私人投资建博物馆,无论是出于公益或经济的考虑,这条路都不太好走。如今几十年过去,大部分私人博物馆只在刚建成时轰动一时,然后就面临供血不足的困境。高投入,低回报,完全依靠博物馆自身养馆,是私人博物馆的短板。对于已进入发展期的中国私人博物馆,还将是“路漫漫其修远兮”,我们向石总一类历史文物守护人致以崇高敬意!

-

- 山东农田随处可见蟋蟀,但最贵一只卖出11万,到底什么样的值钱?

-

2025-10-19 08:08:27

-

- 陈学冬女友(陈学冬女友视角)

-

2025-10-19 08:06:11

-

- 为虎作伥猜一生肖(为虎作伥打一生肖最佳答案是什么)

-

2025-10-19 08:03:56

-

- 十大有口皆碑的路亚竿品牌,看看你的鱼竿上榜了吗?

-

2025-10-19 08:01:40

-

- 恐怖利刃出装(恐怖利刃出装最新)

-

2025-10-19 07:59:24

-

- 陈凯歌国籍(陈凯歌国籍在哪里)

-

2025-10-19 07:57:09

-

- 4g内存卡无法格式化(内存卡没办法格式化)

-

2025-10-19 07:54:53

-

- 石家庄赶集(石家庄赶集网二手车个人出售)

-

2025-10-19 07:52:37

-

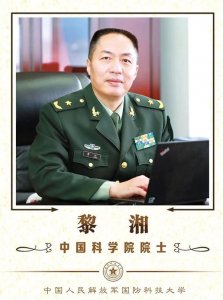

- 浏阳籍黎湘教授当选中科院院士

-

2025-10-18 07:06:29

-

- 广西网友拍到“过山峰”,长7米重40斤抬头直立,蛇真能化蛟吗?

-

2025-10-18 07:04:13

-

- 晋中三晋乐园360度吃喝玩乐全方位攻略

-

2025-10-18 07:01:57

-

- 象脚鼓的由来

-

2025-10-18 06:59:42

-

- 超火的Hourglass烟管口红系列全试色!简直美炸

-

2025-10-18 06:57:26

-

- 追寻法治之光丨迟到的正义到底是不是正义?

-

2025-10-18 06:55:10

-

- 67岁老姑娘蔡英文,至今未嫁,她的爱情史让人大跌眼镜!

-

2025-10-18 06:52:54

-

- 如何表白会让成功率更高呢?

-

2025-10-18 06:50:38

-

- 邓伦自评白鹿原时期是颜值巅峰!比起颜值,他的婚恋观值得被颂扬

-

2025-10-18 06:48:22

-

- 圣诞节超简单立体爱心贺卡手工制作图片 精美圣诞节卡片制作方法

-

2025-10-18 06:46:07

-

- 三问“四城同创"!内江吹响“四城同创”冲锋号

-

2025-10-18 06:43:51

-

- 传销,到底是什么?

-

2025-10-18 06:41:35

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方

推荐三本超级好看的穿越小说、破敌国,平内乱,领骑军,战四方 lol文森特宣布离开战旗,又一家直播平台不行了?

lol文森特宣布离开战旗,又一家直播平台不行了?